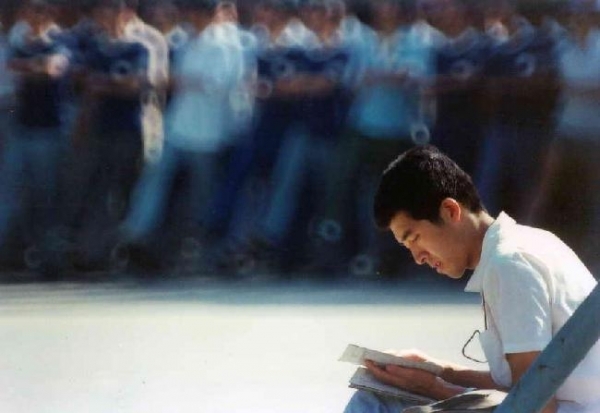

经济观察报 李黎/文 很多中年人在这组照片里遭遇从前的自己。这组在民间流传了许多年,在展览前就早已赢得无数感动的一百八十多张珍贵照片,终于收录在任曙林的《八十年代中学生》中集结出版。同时收录在一起的,是陈丹青、顾铮、朱叶青等十几位大腕们为这组照片写下的文字。陈丹青在序言里如是写道:这是一组温柔而敏感的摄影,以至不像摄影,而是悄然的凝视,凝成永逝的八十年代。

那个“不是拍四化”的人

八十年代。用任曙林的话说,那是个还处在“五讲五美”的年代。后来被悄声略去的“仪态美”,只为了成年人所构建的“上层”要隐藏青春期蓬勃而生的“魔鬼”。然而即使这种美丽被隐藏,在那个温和安然的年代里,任曙林用了8年时间记录下了几百卷八十年代的中学生风景。他说,“那是一个极为享受的过程。”

那时候挎着相机到学校拍摄的记者经常会让学生们反感,因为总是会组织“配合拍摄”以表现四化建设。比较“激进”点的学生甚至会私下嘲讽那些配合的同学们。所以当任曙林最初开始拍摄他们的时候,孩子都以为“拍四化的又来喽”。

翻开这本摄影册,你会觉得摄影者仿佛是个不存在的“幽灵”。无论是少年们斜斜的倚着课桌闲聊,还是女生们亲昵地捋着头发说悄悄话,甚至夕阳之下两个早恋的孩子正在课堂享受两人的静谧时刻……拍摄者都悄然隐形,没有一丝存在感。为什么可以做到这样?“很简单,因为他们完全信任和接纳我。我用自己的语言赢得了他们所有人的信任,达到一种和谐的零戒备状态。”

影像背后的点滴

这组照片里也记录过一场悄声无消的“早恋”。在一张照片里(图一),女孩和男