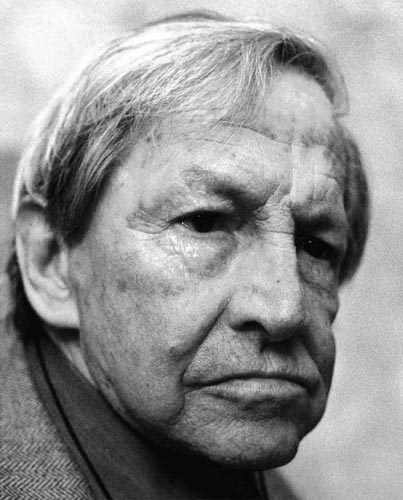

经济观察报 记者 郭娟 罗 伯 特·劳 申 伯 格 (RobertRauschenberg),生于1926年10月22日,卒于2008年5月12日,美国艺术家。

劳申伯格是个沉默寡言的人,不过他有一句传播极广的话:绘画同艺术和生活都有关,而我则试图在二者间建立联系。其实这句话也谈不上是他的原创,他的好友约翰·凯奇早就说过这应该是所有现代艺术家该完成的使命。不过他的创作的确塑造了一个完全不同于别人的 “美国式艺术”,也是对波洛克以来的抽象表现主义的挑战。 他让人们知道什么都可以变成艺术,周遭一切都是艺术的一部分。他在1964年获得了威尼斯双年展的大奖,这也是历史上第三次有美国艺术家获此荣誉。劳申伯格发明了一种所谓的结合——绘画上面安置了其他的物件,这成为了他的标签。

约翰·凯奇对劳申伯格的影响很大,劳申伯格的那些白色的作品可以说是对凯奇的“4分33秒”的一种回应——观众的身影投射在白色的画面上共同组成了他的作品,而凯奇的音乐则是把音乐厅外的声音作为拼贴的一部分共同构成作品。

劳申伯格出生于得克萨斯州,起初没有接触过太多艺术,在加利福尼亚的展览上看到了达·芬奇的画,“一团棕色的东西”,他说。不过这也是他第一次意识到艺术家可以成为一种职业,而且他自认也没有其他所长,于是跑到了肯萨斯州的艺术学校去念书。这段时间里他攒够了钱去了巴黎,但在学院他并没有学到太多,而且听不懂法语,只不过散漫地画了一些城市景观。这段时间里发生的更重要的一件事可能是他爱上了SueWeil,Sue是一个从纽约到巴黎来学艺术的学生,随后两人结婚,一起到北卡罗莱纳州的黑山学院(BlackMountaincollege)学习,师从JosephAlber。不过Alber的包豪斯美学和劳申伯格那些散漫并且不合规范的创作来说大相径庭,但是他需要也想要这样的规范和训练。在他后来的作品里,既有劳申伯格式的拼贴,也能看到从Alber那里学来的优雅的控制力。

黑山之后的下一站是纽约。1951年在纽约的BettyParsons画廊,他举办了自己的第一次展览,这家画廊是当时曼哈顿艺术圈子里的主要推手。展览引起了一些反响,《纽约时报》的评论称之为“风格化的涂鸦”,但是整个展览一件作品都没有卖出。

不过这样的境遇没有持续太久,他的那些绢质拼贴画以及从大众传媒那里拿来的形象使他成为了杜尚之后美国艺术的代表。虽然借用了这样的形象表达,但即便在反越战的过程中他的那些绢质拼贴作品上的诸如士兵、政治人物的形象于他而言也并不是一种政治宣言,所要表达只在形象本身,如果观者在其中读出了政治寓意,劳申伯格说他也不反对,但他自己一直拒绝公开发表政治言论。

虽然劳申伯格后来既得到了评论界的肯定,也赚到了钱,但是他一直没有忘记从前自己苦苦挣扎的日子,在1970年他设立了“Change”基金,为艺术家提供经济上的帮助。