经济观察报 记者 张晶 7月7日,在加拿大蒙特利尔第32届世界遗产大会上,“福建土楼”获准列入《世界遗产名录》。上世纪八十年代就开始对土楼进行拍摄的李玉祥对此评价说,这是一份“迟到的世界遗产”。

尽管一些古建筑保护专家很早就注意到这种独特的建筑造型,但是让土楼真正声名鹊起的,却是如今大多数客家人都讲得出的一则故事:上个世纪70年代初,美国卫星发现中国福建的西部布满了无数个大小不一、或圆或方的不明建筑物,当时猜想是中国核反应堆或导弹发射基地,由于规模庞大,数量惊人,遂派遣特工人员以旅游者身份前来探个究竟,结果却发现是一座座民居建筑。

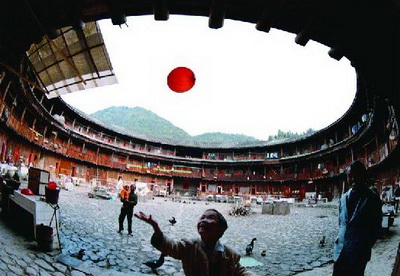

闽西地区山高林密,依山势而造的土楼造型不一,呈圆形、半圆形、方形、四角形、五角形、交椅形、畚箕形等等。早期的土楼为方形,轴向明确,主次分明,四角不宜人居住,而圆形土楼则克服了这些缺点,各户层数相同,开间相等,无明显的朝向差别,而且随着家族扩大,人口增长,土楼可以自身“生长”,在环楼之外继续建造同心圆的环楼。

古建筑保护专家罗哲文判断,土楼最重要的成因与西晋时局有关。因为当时出现“五胡乱华”,社会动荡,以汉族为主的士大夫纷纷南迁,集中至福建、广东、江西交界地带,聚族而居。这种聚族而居的形式,既具有血缘上的认同,也具有空间上的边界。“御外凝内”可能是对其最恰当的归纳。

土楼作为世界上独一无二的山村建筑模式,已经被铭刻到“世界遗产名录”,但现代生活的冲击早已让客家人走出了土楼。年轻人大都选择外出打工,一些梯田因无人耕种早已荒芜;除了上岁数的老人,大多数人已经可以用普通话和外来客熟练沟通。土楼的内外,唯有春节和大型的祭祀活动,才能重回昔日热闹的氛围。

同一屋檐下

衍香楼位于福建永定县湖坑镇新南村,距今128年。现任楼主苏恒瑞58岁,名片上印的是“主人”。从出生至今,他一直居住于此。一本厚厚的《永定县苏九三郎公系——大宗族谱》于几年前刚刚修订完成,上面记载道,苏先生是苏家第25代,而家族如今已经传承至28代。

衍香楼直径40米,庭院深深,古木参天。其他土楼多为外圆内圆,环环相套,而衍香楼为外圆内方,恰迎合了“天圆地方”的讲究。内部为1个大门,2口水井,3个厅堂,4副楼梯,每层34间,4层共136间,按八卦格局建造而成。楼的内厅则效仿了府第式建筑,后堂、中堂、前堂依次排列,厅左右侧有厢房,“一看就是大户人家”。

功能设置上,衍香楼类似于其他土楼:一层为厨房餐厅,二层为粮仓,三、四层为卧室。这种“聚族而居”的形式,共门户、共厅堂、共庭院、共水井,形成一种土楼内的宗族小社会。在这样的宗族小社会中,《增广贤文》格外流行,里面讲述的都是为人处事的实用哲学。

每个土楼都供奉同一个 “老祖宗”,也自有源源不断的家族传说。苏先生祖上最有名望的是17世守廉,他也是由这一支传下来,对守廉以 “公太”相称。清末光绪年间,守廉在上海经营条丝烟生意挣了大钱,回乡之后济富救贫,积德行善,不仅开设了药店“济元堂”,建凉亭,修石桥,还在衍香楼后建立了学校——培本堂,教育传统也由此一直延续下来。

苏家不分男子女子,均要读书。守字辈共有四兄弟,生了十四个孙辈,其中一个进士,一个举人,五个秀才。在联合国世遗的申报文本上,也将衍香楼定义为“书香门第”。这也是苏恒瑞最得意的事情。苏恒瑞的父亲苏允渊就是当年的秀才,因为写得一手好字,打土豪分田地的时候才得以幸免,不仅未被逐出衍香楼,还因其登记有功多分得一间屋子。

当年天分高的人,还有机会被送到海外留学,衍香楼繁衍至今,2000多位苏姓人氏中,寄居海外达上千人,在大陆不过780余人。几年前为了庆祝建楼120年,来自香港、澳门、东南亚的后裔亲属济济一堂,热闹气氛至今让当地人津津乐道。

除了家族史外,从建筑到风水,每个土楼也能讲出无穷无尽的学问。

土楼虽然抗震,但最怕火攻,衍香楼独具匠心地解决了这个问题。据说当年守廉的夫人提议,在铜皮包制的大门顶端,设置灭火的水喉水箱,可以直接从地下水井引水上去,在门前形成一道水帘。这一智慧很快派上了用场,衍香楼建成不久,曾有土匪在外纵火行劫,石块烧裂,但依旧难以入内。

在地势环境上,衍香楼也有充分的讲究,左有“文星独秀,马鞍相随”,右有“鹦哥呈祥,架上金盆”,前为“笔架玉案”,后为“凤凰展翅”,四山环绕其间,前有两溪相汇。而为其增添更多神秘色彩的,则是楼前三棵有数百年历史的松树,1979年至1981年,每年农历五月的傍晚,这里都有轻烟冒出,一直无人能解。如今每逢初一、十五,依然有人到此烧香敬茶。

如今居住在衍香楼的只剩下十几户、数十人,一方面缘于生活条件改善,年轻人外出打工赚了钱,在外面盖起了钢筋水泥的新式“洋房”,同时由于历史上衍香楼中四分之一的人曾移居厦门,后来一直未归,也使得衍香楼看上去门庭稀落。如今只有到春节,特别是农历初七、初八祭祖那两日,整个土楼才会重新热闹起来。

十年申遗

在李亨瑞的记忆中,“土楼”这个名字完全是后封的。

他从14岁就当上了泥水匠,跟随父亲四处盖土楼,至今建造的土楼数量不下100座。在上世纪80年代美国人用卫星探测到这片奇异建筑之前,当地人都直呼楼名。甚至早期的土楼村子,楼名即为村名。后来因为政府对外解释和说明,同时作为旅游景点日渐开发,这种被形容为 “既像巨型蘑菇,又像外天空UFO”的建筑形式,才获得现在这个名字——土楼。

土楼申遗之路最早可以追溯到1998年,但当时是分散作业,每个县镇各自筹备,三联书店特约编辑李玉祥认为,这是土楼迟迟未获批复世界遗产的重要原因。他同时最早呼吁保护广东开平的碉楼,但“比起土楼,这些历史短暂、中西合璧的混凝土产物价值要小得多”。而碉楼已先于土楼于2006年获得 “世界文化遗产”称号。2008年,永定、南靖、华安三县共计46座土楼捆绑申遗,共享“福建土楼”名字,“土楼的申遗成功自然顺理成章”。

李玉祥从上世纪80年代起就开始拍摄土楼,当时这些遥远的古村落还没有得到关注,路面坎坷颠簸,“都不记得是怎么进去的”。2001年,李玉祥随凤凰卫视拍摄纪录片 《寻找远去的家园》,再次来到这里,已经是新修的柏油路了。

为了配合申报 “世界文化遗产”,衍香楼的楼主苏恒瑞专门购置了5盏千瓦射灯。夜间一开,亮如白昼,消解了时差的影响(加拿大和中国相差12小时)。

对于申遗成功,苏恒瑞自然是满心欣喜的。历史上因为国民党围剿和“文革”的原因,衍香楼曾两度遭受大规模的破坏,不仅遗失了大量珍贵文物,楼内外那些精美的木雕、壁画、石刻,也已经残缺不全。“修复这些需要大笔资金,世遗批不下来,上面就不会拨款。”但现实面临的另一问题是,即便有了资金,也遍地难寻能工巧匠。苏恒瑞曾经找人来看过受损的木雕,檐顶对称的两条龙中一条在“文革”时被斧头砸掉了,对方说,单单做一条龙不会,两条龙都是他做才行,苏恒瑞无奈的摇头,“难道我要为了修复把另一条也打掉?”

在苏恒瑞的印象中,自土楼开始申报世界遗产,至今断断续续已有十年,每年都有专家到衍香楼考察,“联合国的专家就来了三次,据说暗访的还有若干次”。而真正开始大张旗鼓的进行申遗,则是自去年开始。衍香楼周围不协调的“洋房”,全部铺设和土楼一模一样的黑瓦,外表再用土泥喷刷,“伪装成土楼”。而无数人的命运也因此而改变,1986年作为福建民居代表印在邮票上的那座土楼——承启楼,因为开发较早,周围的新式建筑部分已经被直接拆除,代之以大片绿色的欧式草坪。

不确定的未来

外来人对这种巧夺天工的建筑形式充满好奇,而土楼人家却向往着更加现代的生活。

“土楼里住的人肯定是越来越少的。”曾经居住在承启楼的小学教师江树新近几年也搬了出来。在他看来,大家都喜欢独门独院,住到土楼里,只是满足了特定时期的生活需要。“看土楼要用历史眼光,不能用现代眼光。”

承启楼周围和其他地方别无二致的新式房屋,不仅数量日渐增多,而且成为当地人标榜财富的象征。“有钱的住新房,没钱的住土楼”,李亨瑞毫不掩饰的说。几年前,他就在自家的“松竹楼”隔壁盖起了三层高的 “洋房”,“我兄弟的房子在对面,他挣的钱多,比我的楼漂亮。”

新房比土楼生活便利,这是大多数当地人都会认可的。传统土楼中卫生间都设在楼下甚至楼外,上下不便;加上空间狭小,私人空间完全被牺牲,邻里之间免不了口角之争,吵闹不断,“就连觉都睡不好”。

这些年来,政府开始对土楼进行了大规模改造。以前的土楼内,到处都是鸡鸭,有的猪圈直接盖在厅堂外围,“垃圾直接倒,家门口和菜地没什么区别”。如今这种状况正在改变。但能得到改造的只是很少的一部分。相对于闽西上万座土楼来说,申报“世遗”的46座土楼,只是凤毛麟角。

欧阳耿也见证了这种变化。作为漳州师范学院的英语系副教授,他从十年前就开始协助政府翻译和整理大量的申遗资料。他认为,遗产必须是活的遗产,“房子不住人,很容易坏”。

但是对遗产的保护不可能阻挡当地人追求现代生活的权利。如今土楼内最常见的场景是;老人们忙碌着家务,或是抱着淘气的小孩,坐在一旁等日落而息。“政府可能会通过一些优惠政策,比如用地不要钱,稳固一些人继续生活在土楼里。”而在环极楼等一些地方,每家每户轮流做清洁,也能从政府那里得到一些报酬。

申报世界遗产的46座土楼,大都已经跟政府签订了合同,每年可以收到几万元的租金,在家族内进行分配。衍香楼因为开发相对较晚,目前由家族内的人承包下来,和楼里人达成协议,将门票收入中固定的一部分上缴给楼里,用以祭祖和维修,有剩余时再做分配。

土楼中的人已经敏感的觉察到“申遗”带来的商机,在“南靖田螺坑”,有位自诩为 “老古董”的老先生黄庭芳,挂出大大的广告招牌——“话土楼”来招揽生意。早年因竹编手艺率先富裕起来的南靖县,因为大规模砍伐毛竹,破坏了生态,大多数人不得不选择回归传统的生产方式,种植些烟叶、茶叶和水稻。

“安溪的人都来找我拿货,贴它们的标”,居住在田螺坑步云楼的赖连秀摆弄着自家茶厂生产的铁观音,得意地说。他告诉记者,政府目前每年给居住在土楼里的人50元的补贴,只允许开餐馆、宾馆,不允许继续饲养牲畜和家禽,包括出售一些纪念品也要受到阻拦,人们只能想些其他途径来获得收入。

保护与开发之间的矛盾在申遗前已经开始显露出来。就在不久之前,衍香楼楼主苏恒瑞也接待了一位以开发为名的商人。陪同讲解完毕后,这位商人感叹道,你这里还有很大的开发潜力啊,楼前的花园可以建一个娱乐城,观景台下面的空地适合开发一片游泳池。

土楼分布在哪里?

土楼主要分布在福建西部和南部崇山峻岭中,据不完全统计,数量可达上万座,包括永定县的初溪土楼群、洪坑土楼群、南靖的田螺坑土楼群、河坑土楼群、华安的大地土楼群等。

土楼的建筑材料

由于古代建筑材料匮乏,这种坚实牢固的建筑形式,主体部分选用的是当地的粘性红土,有一种说法称,一些关键部位还要加入糯米和红糖,以增加其粘性。土楼的底部为卵石砌就一米多高的地基,夯筑时,往土墙插入松木和杉木作为“墙骨”。墙壁部分下厚上薄,厚处可近两米,整体上用“固若金汤”来形容并不过分。