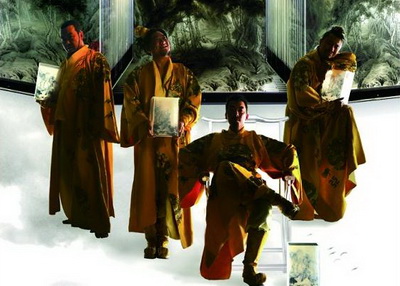

经济观察报 记者 郭娟 中国国家话剧院参加的“国际莎士比亚戏剧季”,促成了田沁鑫导演的话剧 《明》,不过《李尔王》只是《明》里一个戏中戏。《明》讲的是大明王朝的事儿,在后台,田沁鑫给在请来的朱元璋画像前上了三炷香,“还是应该有敬畏之心吧”,她说,“毕竟我们叫《明》,叫了这么大的一个名字,还是应该拜一下开国的皇帝。”最后一幕,从开国的明太祖到亡国的崇祯,台上十六位明朝皇帝穿着从 《十六帝图》里直接挪来的龙袍,在艺术家夏小万的立体装置山水里穿梭,田沁鑫说这挺有意思的,国家大剧院就在北京城的龙脉上,演员们口中念诵的是歌颂永乐大帝的词,这个修建北京城并且给了这个城市王气的君主。

田沁鑫说话行事和做戏风格也颇和这个城市的阳气契合,她的戏从故事结构到主题,再到舞台布局,很多时候都是大的,严谨的,复杂的,坚硬的,智力型的,讲求速度感和张力的,像是一个喜欢想问题却很少主动透露肺腑之言的人,你很难寻觅到片刻敏感的、私人的情感,更极少表现日常琐碎。她说她的第一部戏《生死场》是“有感而发,青春作证之作”,不过历史背景、人物身份,创作者隐身其间,她个人的“感”在舞台上放大,在时间上也同今天拉开了距离,给我们一个硬朗的轮廓,就像是视力不好的人被安排在了剧院的后排,虽然通晓了大意却没太看清楚台上人的表情。即使在《明》这样一个夹杂了插科打诨,无数次在演员和角色间跳进跳出的戏里,说的仍然是件 “残酷”的事,如同她的戏里一贯的主题——男人的成长之“疼”。而她的谋篇布局,对结构的掌控也没有因为舞台上演员看似松散的表演而放松,精确计算,层层叠叠,细想一下似乎每一步都“有所图”。

对田沁鑫来说,《明》是一次实验,演员同时地跳出跳进,演员和角色,角色和演员,角色和角色,演员和演员,演员和观众,角色和观众之间完成几次转换,她称之为“排练场话剧”,舞台的调度十分复杂,她有充足能力来完成,但在这部实验的作品中,这般毫不松懈的安排又是一种非常传统和理性的态度,一贯的,已成风格。

成长

李尔王的故事放到了中国明代,所谓“戏中戏”也用得十分直接,明朝皇上选继承人,上来就让三个皇子演一出《李尔王》,看看人家外国人是怎么办这件事的。《明朝那些事儿》的作者当年明月担任了《明》的编剧。

“让李尔王走进明朝,会发现一个挺大的变化,中国皇帝突然变得聪明起来了。”田沁鑫说。莎士比亚戏里的李尔王是直接的、情绪化的,彻底的悲剧,李尔王一时的情绪冲动造成了他个人的命运、家庭以及国家的全面动荡,“他自己一个老头还被迫成长,看了一眼残酷的现实,然后死了,疼死的等于是。”莎士比亚给出的解释是“命运”,如同他的其他悲剧,一切都由命运导致,坏事做尽的麦克白夫人最终所无法抗拒的也是命运,及至西方后来很多作品中所传达的——包法利夫人的悲剧亦是命运弄人,似乎是西方古典的一种解释。不过这样的抉择和悲剧到了中国又是另一番面貌,迂回、躲闪、狡黠、考虑再三。连剧中三位皇子在朗诵莎士比亚的剧本时,那些对着天地呼喊、洋溢激情的台词也变得滑稽起来——那不是中国人习惯的表达方式。

“中国皇帝也不敢情绪化,在祖宗和江山社稷面前,在选继承人的问题上,在分还是合的问题上,中国皇帝被压得太重了。中国皇帝,列祖列宗都有牌位,都要拜。比如交权这件事,康熙交给雍正,费了多大劲啊,十几个阿哥,看谁沉得住气,最后传给雍正,因为国库空了,他能补这个窟窿,雍正最后是勤政而死。所以在选这个接班人的时候他不惜骨肉相残。”

田沁鑫说,她喜欢中国文化,在这个戏里更是无所不用其极,儒家讲的“修身,齐家,治国,平天下”,正是三皇子成长之路的写照,中国长期以来形成的伦理纲常和社会制度是来保证这个国家文明和安全的生活的,包括文化,它不是黑不是白,也不是半黑半白,人间正道是沧桑,人间的正道总是特别难,她说。回头看她以往的作品,所有的情境也都是中国的,很少放置到异国的,甚至很少放置到时空感不那么明显的情境中,《生死场》是抗日,《狂飙》讲的是田汉,《赵氏孤儿》又回到晋景公年间,《红玫瑰与白玫瑰》也是中国人的爱情表露,而且哪年哪月在哪里,都一一交代清楚,是“实”的,她说这次也从中国传统戏曲里学来了一点“虚”。中国人看戏不爱看真的,中国戏里都是装扮的。“为什么会产生中国戏曲,中国几千年的审美的积淀,中国是个向善向美的民族,不是一个求真的民族,真有的时候是丑的,残酷的,害怕的。元杂剧、昆曲剧本,到二百年前京剧形成,一脉相承的,这是中国的表演艺术,中国人看戏看的都是装扮。”京剧里唱悲剧,过门摘了髯,喝点水,接着唱悲剧,观众认,情绪也能进入。“我这个戏就是有很多跳出跳进,观众和演员,演员和角色的这种灵活的感觉。”

“我以前写东西比较个人化,但是从 《赵平同学》——那是个小剧场话剧,到《红玫瑰白玫瑰》,一直以来就在尝试一种表现形式的开放,心灵的开放,和观众是不是能通过表现形式有一种交流。到这个戏就做得比较极端了,现在有一半人喜欢一半人不喜欢,因为步子走得比较大吧。”田沁鑫说。

她以往的作品常常让人非常直接地感受到创作者的“发力”,用狠力,较劲。她说她做前三部戏时的确都很想证明自己,很努力,想要一次成型做好,一上台就必须是一部精致的作品。第一部戏《生死场》是天才作品,做完了一下子就猛着了。紧接和第二部戏《狂飙》还是严肃,戏中戏,结构复杂。“第二部戏就想证明给你们看看,我第一次不是蒙的,让人看我基本功就是很好,但其实第二部戏是剧本写得好,我导得不太好。”而做第三部戏《赵氏孤儿》时正赶上人艺做林兆华版的 《赵氏孤儿》,人艺和国话打擂台,虽然谁也没有下战书,但是观者眼里,较量的格局已然形成,她说一边又想证明自己的基本功,一边又碰上了这样的比较,压力很大,自己先紧张了,做得也非常较劲。

“也就这三部戏,后来我再也不较劲了。我觉得我现在好像比过去成熟一些了,胆量大了,更开放了,都可以尝试。”戏剧的结构,观演关系,中国传统的写意戏剧观在话剧里的使用等等,都是她现在关心的问题。

访谈

经济观察报:你的戏很多都是在讲男人的成长,给人感觉非常严肃,《生死场》、《狂飙》,甚至是《红玫瑰和白玫瑰》,《明》弄得挺闹的。

田沁鑫:《明》其实也是讲成长,三皇子的成长。

经济观察报:但是说的这个“疼”不是所有观众都能感受的。

田沁鑫:大家都挺高兴的,稍微浅点的人可能就很高兴地走了,这里边稍微有点生活阅历的,看到戏里那个老二死得特别简单,一把火就死了,这里边其实挺残酷的,都轻描淡写的,突然一下,就没了,就开始杀老三了,有的人会觉得特别残酷。我很喜欢余华的东西,你还在那笑着呢,啪抽你一巴掌,特乐也特残酷,这都特中国人。我这回是中国元素无所不用其极。

经济观察报:你做的戏至少就故事来讲很少直接地去讲当代的事情,在时间上都是和现在有些距离的。是有“借古讽今”的意思,还是说你觉得是在讲一些很恒久的、人一直存在的问题,无论是情感也好还是困惑也好。

田沁鑫:当代的就得说当代的话,现在做当代的都有些很矫情的东西,我要是做当代的就肯定是特别朴素,当代的事儿多残酷啊。我觉得明月他不想借古讽今,但他说了很多现代人的事儿,权利阴谋,争斗,在皇族里争一个位子,这个位子是什么?我们这个官帽椅,中国人说权力,就跟这个位子挺像的。男人一旦参加进来就不能弃权,就得不停玩下去,就跟职场一样。包括戏里说的很多话,都是现代人的事儿,都是大白话。

经济观察报:你看你做过的戏,这个线索是什么样的?比如在什么样的时间点上会做什么样的戏,和你自己的想法、关心的问题、状态之间是一个什么样的关系?

田沁鑫:这次的戏其实是剧院里边参加“国际莎士比亚戏剧节”,我们共同来策划的一个戏。我以前是由着自己。我每次做戏的目的不同,有的时候是我对节奏感兴趣,有时候是我想通过一个题材来展现一种表现形式,形式有时是先行的,我会想在这个形式里面的表演会产生什么样的特点,有点像是解题,这个过程特别开心。每次我都会依据题材来定形式,做一些我会感兴趣的题材。

经济观察报:以《明》为例,你觉得这回做的这个戏从结构上来讲内里是传统的,还是很有实验性的?

田沁鑫:这个戏挺不传统的,有人看完找我聊天,说这是做了个先锋戏剧,说这戏就挺奇怪的,是近几年没看过的呈现,这么多演员同时地跳出跳进,演员和角色,角色和演员,角色和角色,演员和演员,演员和观众,角色和观众之间完成好几次转换。舞台上那些演员大部分都是中央戏剧学院毕业的,中戏都是讲体验的,斯坦尼体系,在镜框式里面交流判断,也跟观众演,但似乎演得不那么实诚。这次就全面地向观众表演,所有演员,那些小演员、龙套非常大胆地在舞台上瞎走,那么朴素的表演,特别难,收拾了一个月都收拾不起来,因为他们还是习惯性地特别严肃。但现在这样就比较生活,比较平易,这个是半成品,我下边还想继续探索这个事情。

市场这个事情是制作人要考虑的问题,但是在一个场里,和观众建立一个什么样的观演关系,这是我作为导演需要考虑的。我对观演关系特别感兴趣。这个戏应该是有幽默精神的,不是那种特别搞的戏,会特别平易地跟观众有一个交流,有一个好态度。

经济观察报:中国的学院里教演员现在还是按照体系来教的,要想打破那个东西似乎很难。你怎么看学院里的教育,你自己在那里受的教育在你后来做戏的过程里起了一个什么样的作用?

田沁鑫:我觉得中央戏剧学院的基础教学是好的,因为的确让演员能纯洁地进入,这个作为基础教学挺必要的,但在此之外是不是还有别的方法?这种得等着天才出现,中央戏剧学院从五十年代到今天,长江后浪推前浪,有过成千上百的毕业生,可真的出来的能有几个?但是像中国的这种表现方式,写意戏剧观的东西,包括民间的二人转啊,戏曲啊,长期受民间的滋养,产生的这种表演的学派,是中国话剧可以学习和借鉴的。我们老跟外国爸爸学,中国爷爷就坐旁边喝茶呢,也没人问问他。

经济观察报:而且跟外国学的也不是现在外国人做的东西,还是比较老的东西。

田沁鑫:有个德国人看完《明》喜欢得都不行,觉得特新鲜。我把这个戏定为“排练场戏剧”,在国外,小规模的有,但是这么大舞台,这么多演员乱走,挺少的,几乎没有,他们就觉着观念特别新,其实我用的是中国的表演元素,只是观念比较新一些。

经济观察报:很多的艺术形式,尤其戏剧大家说得会比较多,就是走到今天,尝试过了各种方式,似乎演员在台上如何都行,很戏剧化的,很日常的,规范的,不规范的,再加上现在有了很多其他的媒介,比如电影。话剧未来怎么发展怎么产生新的东西?会不会只是一些创作者个体的尝试,很难说再产生流派?

田沁鑫:我们这个戏以后就有可能是流派,这个是我吹牛,但真有可能,现代戏、古代戏、民国戏都可以这么演,这也是中国老百姓喜闻乐见的。