经济观察报 记者 郭娟 玛莎·葛兰姆 (MarthaGra-ham)的舞台生涯一直持续到她76岁,1970年的《编年史》(Chronicle)成为她在舞台上的最后一次演出。在1960年代,玛莎·葛兰姆在舞台上的表演开始需要依赖于其他舞者的拥簇才得以完成,体力下降,动作不再有力,她的角色更像是位演员而非舞者。尽管评论界不断提及她应该离开舞台,但是玛莎·葛兰姆热爱舞蹈,她不愿意离开,在晚年被问到究竟视自己为一个舞者还是一个编舞家时,她非常清楚地表示,舞者始终是她的选择。1960年代的玛莎·葛兰姆身体状况不佳,用酗酒的方法来安抚自己日渐滋长出的绝望。很多慕名而来的年轻一代不能理解她在舞台上的颤抖究竟是什么原因。“直到离开舞台很多年后我才能够看别的舞者跳那些舞。我从来不相信怀旧、回忆,但是当你看到舞台上那些舞者正在做着你30年前在做的事,跳着那些你和你深爱的丈夫共同创作出的舞蹈,你怎么能回避怀旧?但丁没能描摹出这样一个地狱。”玛莎·葛兰姆曾说。

玛莎·葛兰姆1894年出生于宾西法尼亚州的一个医生家庭,家境殷实,尽管这让她有机会接受教育和接触艺术,但是这样家庭出来的女孩子选择任何一种表演艺术作为职业都会被认为是不恰当的。她16岁时第一次看到露丝·圣·丹尼丝(RuthSt.Denis)的演出,决心要学习舞蹈。1916年,玛莎·葛兰姆进入露丝·圣·丹尼丝的舞蹈学校,跟随舞团演出,成为一名舞者。1923年,她搬到纽约,住在格林尼治村,开始出现在百老汇的舞台上。

在1920年代,来自欧洲芭蕾舞在美国的接受程度已经很高,但是这个年轻的国家面积广大,铁路、电报等交通和通讯工具发达,股市疯狂上涨,每时每刻都处在变化之中,生气勃勃并且充满希望,在过去的200年时间里他们的文化和艺术几乎都是来自欧洲的输入和影响,美国需要找到自己的表达方式:百老汇、好莱坞电影、爵士音乐……1920年代在美国历史上被称为“爵士时代”,见证了技术的进步、经济的发展和文化的蓬勃。玛莎·葛兰姆现代舞团的艺术总监珍妮特·艾尔伯(JanetEilber)说,玛莎·葛兰姆正是出现在了正确的时间,正确的地方。伊莎朵拉·邓肯(IsadoraDuncan)对芭蕾舞的革命已经让美国的舞蹈呈现出一种全新的面貌,露丝·圣·丹尼丝则是从亚洲、墨西哥以及美洲土著舞蹈中汲取灵感创造出一种富有异国情调的舞蹈。这些都给了玛莎·葛兰姆启发,但是她的革命又不同于她的前辈,她们的体系和理论也成为她要反叛的一部分。

“玛莎·葛兰姆对舞蹈的革命主要体现在三个方面,”珍妮特·艾尔伯说,“她使得舞蹈的动作,舞台上的空间,以及舞台上的时间概念发生了变化。”玛莎·葛兰姆的实验开始于对人内心情绪的关注,认为在不同的情绪下人的姿态也会相应发生变化,她把这些自然的动作变得具备戏剧性和舞台化——她反对绵软无力只讲求美感的动作,腹部成为整个身体的中心,运用呼吸来带领动作,也由此发展出了一整套的体系,强调“收和放”(Con-traction&Release),很多后来著名的舞者都曾跟随她学习,保罗·泰勒(PaulTaylor)、皮娜·鲍什(PinaBausch)等人,对于这套体系或有继承,或是反叛,也使得现代舞在短短100多年的历史里丰富多变,成为最有实验性的艺术媒介之一。

从1930年代开始,玛莎·葛兰姆开始了她和日裔艺术家野口勇(IsamuNoguchi)长达40年的合作关系。野口勇是一位出色的建筑师和雕塑家,父亲是日本人,母亲是美国人。他曾跟随齐白石学习水墨画,创作也受了很多日本禅宗庭院风格的影响,野口勇本人的故事也颇为传奇,二战期间曾被美国软禁在日本人强制收容所中,由艺术家朋友联名写信救出,1950年代与李香兰有过一段婚姻。玛莎·葛兰姆和野口勇的舞台摒弃了芭蕾里十分写实的道具和布景,强调布景同整个舞蹈的情绪配合。在《步入迷宫》(ErrandintotheMaze)中,舞台被装饰成洞穴的效果,在这个舞中,一个女人进入了自己的脑子,在其中同自己的恐惧斗争,舞台变成了一个想像和心理的空间。玛莎·葛兰姆对舞台做为一个整体提出了更多要求,她改革了舞蹈中的音乐、灯光、服装各个方面。

她对舞台空间的革命也不仅体现在布景设计上,珍妮特·艾尔伯说,舞者们位置的变化造成的视觉效果也改变了传统舞台的空间概念——玛莎·葛兰姆处在舞台前端,被女舞者们团团围住,她身着白衣,她们则是一身黑色打扮,她似乎在用力地抗争,跪倒在地上,双臂举起,她们顿足,倾斜,形成压迫,舞台深处只有一块白色幕布,舞者的影子映在了上面。现在看来这样的编排可能称不上多么 “先锋”,但对当时的观众来说,这是全新的,在最初的时间里,玛莎·葛兰姆并不是评论界的宠儿,她引发了争议和批评。

玛莎·葛兰姆的早期作品大多是抽象和情绪化的,1936年的作品《编年史》被认为是她最具代表性和划时代意义的作品,阴暗、低沉的舞台布景和服装指涉的是刚刚过去和正在发生的股市崩溃、大萧条和西班牙内战,她把严肃的社会问题带到了舞台上,这也是那个时期整个美国戏剧界的一种普遍趋势——在一个动荡的世界里对现实做出反应。从1930年代后期到1940年代,玛莎·葛莱姆创作了一系列探询美国社会的作品,并且使用多种方法来传达她的 “美国经验”。1935年的舞蹈《边境》(Fron-tier)是这个系列中的第一个,创作灵感就来自于她幼时举家乘坐火车穿越美国从宾西法尼亚迁往圣芭芭拉途中所见所感。《阿帕拉契亚的春天》(AppalachianSpring)颂扬了在这片土地上拓荒的人,也是对积极向上的美国精神的颂扬。这也是她惟一一个时期大量借用美国通俗娱乐中的元素。

1939年之前,玛莎·葛兰姆的舞团中没有男舞者,埃里克·霍金斯(EricHawkins)的加入使得舞团的创作方向发生了改变,这个时期也正是珍妮特·艾尔伯提到的 “对时间概念的改变”的时期。玛莎·葛兰姆和埃里克·霍金斯转向文学和戏剧,尤其是圣经和希腊神话,舞蹈变得更具故事性。但是表现方式又不是传统戏剧式的顺叙,他们有时让舞者突然停止所有动作,时间被冻结,只有一个舞者站出来表现他在这一时刻的心理活动,或者整个舞蹈仅仅在表现发生在一瞬间里的事,时间不再是被平均等分的计数单位——对时间概念的分解和颠覆也渐渐成为了现代文学、艺术中的一个普遍乐于讨论的主题。1948年,玛莎·葛兰姆和埃里克·霍金斯结婚,这段婚姻最终并不成功。其实埃里克·霍金斯本人也是一位杰出的编舞家和舞蹈教育者,希腊现代舞编舞迪米特里斯·帕帕约安努在纽约学习舞蹈时就受到了很多他的影响。迪米特里斯·帕帕约安努编舞的舞蹈《美狄亚》今年曾在国家大剧院演出。

除了跟随她学习的舞者之外,不少美国演员也接受过玛莎·葛兰姆的形体和表演训练,从格里高利·派克到麦当娜,伍迪·艾伦奉她为女神,对她最普遍的介绍是“她是舞蹈界的毕加索和斯特拉文斯基”。“在舞台上她可以是愤怒的,挑逗的,迷人的,这是她的天赋。”珍妮特·艾尔伯说。

1972年,玛莎·葛兰姆戒掉对酒精的依赖,回到工作,一直到1991年去世,她专注于编舞并且创作了大量的作品,最后一个作品是完成于去世前一年的 《枫叶拉格》(MapleLeafRag)。

玛莎·葛兰姆现代舞团在中国

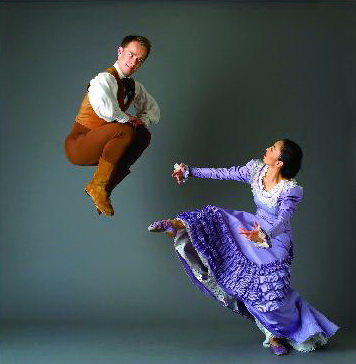

玛莎·葛兰姆现代舞团在82年的历史中第一次来到中国,从11月27日至30日的演出中,他们带了两个主题的系列:《神话寓言》和《美洲年鉴》。《神话寓言》取材于古希腊神话,用现代人的方式加以解读;《美洲年鉴》是创作于20世纪不同年代的6部作品,思考美洲的历史文化,关注人类的普遍现实。其中除了《摩尔人的夜曲》(SerenataMorisca)都是玛莎·葛兰姆编舞的作品,而《摩尔人的夜曲》是她在22岁第一次参演的作品,“你可以看到她讨厌的舞蹈是什么样的。”珍妮特·艾尔伯说。

现任的舞团艺术总监珍妮特·艾尔伯从1978年开始和玛莎·葛兰姆一起工作。“后来她在给我们排练的时候已经不能再用动作示范了,只能讲给我们听,常常前一天商定的动作第二天就被她推翻,我们都觉得动作很美,但她会说这个动作没有任何意义,宁可不要,她要求每个动作都要有力量,有意义。《悲悼》里,最开始倾斜身体的一个动作她告诉我做得不对,我问应该这样还是那样弯下去,她说,不对,是要提起来。还有一次她讲到她从前跳舞时被人问,在《死亡和入口》(Deaths&Entrances)——那是一个关于勃朗蒂三姐妹的舞蹈——怎么可能穿着那么紧的晚宴礼服还能跳舞,她回答说,当你走进一个满是人的房间,在房间另一侧发现你曾经爱过的男人,在内心里,你已经弯下了身去。”

现在的玛莎·葛兰姆现代舞团的训练中仍然继承了玛莎·葛兰姆舞蹈体系里用气的方法,但是舞者也可以从其他的舞蹈中学习。舞团的表演也不可能再和第一版时相同,舞者们被鼓励把自己的东西带进舞蹈。现代舞相比于其他门类的艺术形式历史很短,也已经经历了100多年的发展,如何让观众保持兴奋,形成交流,也是他们现在考虑最多的问题。

“我们最近找了3位现代舞编舞家,给他们《悲悼》的录像和10个小时的排练时间,让他们根据对《悲悼》的观感来创作出一个新的舞蹈,其实《悲悼》是个只有几分钟的作品,但是因为排练时间很短,所以他们能用的灯光、音乐等等也只能是非常简单,但是你能发现3个人的创作不同的切入点,这很有意思,我们把这组舞蹈称为《悲悼变奏》。”珍妮特·艾尔伯说。