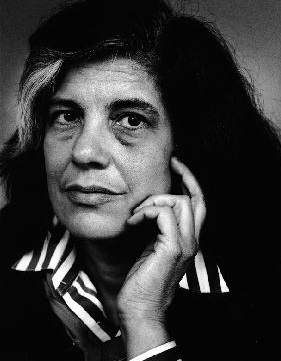

经济观察报 特约作者 贝小戎 在接受德国图书交易会授予的“和平奖”时,桑塔格在获奖演说中回顾了她早年阅读德国文学的经历:“即使是在听巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特和勃拉姆斯之前,我已读了一些德国书。……不久,在我童年的阅读狂欢中,我有机会读到其他德国书,包括卡夫卡的《在苦役营》,在该书中我发现恐惧和不公正。几年后,当我在洛杉矶读中学时,我在一本德国小说中发现整个欧洲。我生命中没有比 《魔山》更重要的书——它的主题恰恰是欧洲文明核心的不同理念的冲突。如此等等,我一生都浸淫于德国高级文化。”

早熟的亚利桑那和加州姑娘桑塔格在成长过程中吸取的是欧洲的文学和四五十年代纽约自由知识分子杂志中的思想。60年代初移居纽约之后,她发生了巨大的转变:加入刚刚兴起的反文化运动,倡导快感艺术和多元的新感受力,这种感受力既致力于严肃性又致力于乐趣、机智和怀旧。三十多年之后,她又重新定义甚至放弃了这些观点:1995年,她在《反对阐释》一书的后记中感叹消费资本主义促进——实际上是加强了文化的混合、傲慢无礼的态度以及对快感的辩护。

但在她最后一部随笔集 《同时》中,仍能看到她对快感的维护:她说恐怖分子反对她最珍惜的东西——“民主、多元主义、世俗主义、绝对的性别平等、不蓄须的男子、跳舞 (各种类型)、暴露的衣着,嗯,还有玩乐。”“文学是自觉、怀疑、顾忌、挑剔。它还是歌唱、自发、颂扬、极乐。”小说家或诗人告诉我们,“还有比政治,甚至比历史更深远的,勇敢、淡漠和感官愉悦。”

在第一篇文章 《关于美的辩论》中,桑塔格批评用 “有趣”一词代替“美”的做法:“把某东西称作有趣,恰恰是为了不对美(或对善)做出任何判断。现在,有趣主要是一个消费主义概念,致力于扩大其版图:事物愈是变得有趣,就愈是有市场。沉闷——被理解为一种缺席,一种空洞。”“要严肃。永不要犬儒。而这并不排斥有趣。”

阅读她的最后一部随笔集,能看到她表现她的有趣的瞬间。不同于书面论文,在演说的时候,她自然会讲一些轻松的、令人愉悦的东西,她说英语最初崛起、成为国际性的交际语有一个偶然因素:二十世纪二十年代英语被采纳为民航的国际语言。它由此还制造了一种啧啧怪事,就是一架意大利飞机从那不勒斯飞往巴勒莫,一名瑞典飞行员从斯德哥尔摩飞往马尔摩,一名巴西飞行员从圣保罗飞往里约——都得用英语与控制塔通话。我们已把这种现象视为理所当然。

在讨论翻译时,她把翻译比作跳古典芭蕾舞,二者都有着严苛的标准,文学翻译是一种带有各种不切实际的标准的活动。其次,像古典芭蕾舞那样,文学翻译是一种保留剧目的艺术。被视为重要的作品,总是定期被重演。这真是一个贴切的比喻。

文集中的其他篇目让我们更多地看到了她的道德热忱、她对消费主义造成的结果的忧心。“9·11”发生之后,作为一名公共知识分子,她发表在《纽约客》上的一篇文章是一篇不动声色的冷静的思考和对美国的批评,但“如此多的故事、如此多的泪水,不哀伤无异于野蛮”,文集中另外两篇文章表现了她动情的一面:9月11日那天她在柏林,她在电视屏幕前度过了将近48小时,收看CNN。在接下去的一周的某个深夜她从柏林重返美国后,徒步绕着曼哈顿南部那个约六公顷的地方徘徊了一小时。

她指出,资本主义社会赞扬“个性”和“自由”,但“个性”和“自由”可能只不过是意味着无限扩大自我的权利,以及逛商店、采购、花钱、消费、丢弃过时东西的自由。

她一篇演说的标题叫“文学就是自由”:“接触文学,接触世界文学,不啻是逃离民族虚荣心的监狱、逃离市侩的监狱、逃离强迫性的地方主义、逃离愚蠢的学校教育、逃离不完美的命运和坏运气。文学是进入一种更广大的生活的护照,也即进入自由地带的护照。”

她在“摄影小结”中说,摄影不是旨在激发我们去感觉和行动的社会忧患或道德忧患的样本,它是一种更冷的观看。相对而言,作家们有着道德的热度,“作家是一个注意世界的人。意思是试图理解、吸收、联系人类有能力做的邪恶;且不被这种理解所腐蚀——被变得犬儒、肤浅。”文学可以训练和强化我们的道德想象能力,“使我们为不是我们自己或不属于我们的人哭泣。”任何文化都有一个利他主义的标准,一个关心别人的标准,文学能扩大我们对别的自我、别的范围、别的梦想、别的文字、别的关注领域的同情。

一般来说,作家是一种孤独的职业,但他们也有与另一个精神同类进行最热烈的交流的需要。塞尔日1944年3月在一则日记中写道:“人只有一次生命,一个永远受限制的个体,但这个体包含众多可能的命运,以及……交织着……其他人类的生命、大地、生物、一切。因而,写作变成一种对多个性的追求,变成一种体验各式各样的命运,浸透他人、与他人沟通……逃避自我的一般局限的方式……”

1926年,36岁的帕斯捷尔纳克已有四年未见过茨维塔耶娃。34岁的茨维塔耶娃与丈夫和两个孩子住在巴黎,过着拮据的生活。51岁的里尔克身患白血病,住在瑞士一家疗养院,正濒临死亡。而就在那年夏天,三人之间还展开了狂热的通信,“描绘了一个有着奔放的感情和精纯的志向的王国。”茨维塔耶娃的大胆和感情的直露是如此猛烈、如此无所顾忌,先是使帕斯捷尔纳克、继而使里尔克招架不住。阅读茨维塔耶娃、帕斯捷尔纳克和里尔克之间的通信时,桑塔格感到“今天,当所有人都溺死在伪善里时,他们的激情和他们的执拗给人的感觉就像木筏、灯塔、沙滩。”如今,她也成了木筏、灯塔、沙滩。

《同时——随笔与演说》

苏珊·桑塔格/著,黄灿然/译,上海译文出版社

2009年1月,29元