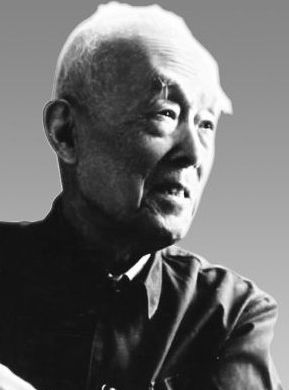

雷梓/文 听到季羡林先生仙逝的消息,是在7月11日中午。以98岁高龄驾鹤西去,用家乡的话说,是喜丧。尽管如此,仍感震动和遗憾。季老此前曾在《九十述怀》中写,他已越过米寿之龄,接下去就要“相期以茶”了(见注)。

季老说,不是我畏死,实在是还有很多事该做。他最新倡导创建“大国学”,意在将中华56个民族的文化精髓融合升华。对于这个习惯了忙碌、从未停止过思考的老人来说,前面始终有事要做,所以何时中止都在半途。然,对中国乃至世界学术领域而言,季老早已是高山巍峨,令后人难以仰止。

以我等无知小辈,于季羡林先生所作学问及贡献,此生恐难及沧海一粟,只有无言叩首的份。但是对于他的为人,世人尽可以深深景仰,并铭记以自勉之。

最让我感念的是,季老在《病榻杂记》一书中,婉辞“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”三项桂冠,并表示:“三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”其谦和朴素尽表无余。对比现下无数鼓弄簧舌、欺世盗名之伪徒,季老的坦荡清洁直让人欲觅地缝钻。

2007年初,季老被评为2006“感动中国”代表人物。记得斯夜看央视制作的特别节目《温暖2006》,最后一节正是对这位世纪老人的家庭访问。季老坐在轮椅上,望向窗外那一片明亮的场景让我难忘。

有些人的生命注定是要光照青史的。在季老身上,世人足以深味什么叫宁静致远,虚怀若谷。老人毕生贡献,无愧于大师、泰斗之誉,仍自觉做得不够。耄耋之年,仍笔耕不止;老人呼吁在重视自然科学的同时,还须同样重视人文科学。否则,“背离人文,行之不远”;老人预言21世纪是中华文明复兴的世纪,并以此为他“最后的信心”。

最为振聋发聩的是,季老以诤言告诫世人——做“骨头硬,心肠软”的人,而不要做铁石心肠的软骨头。平实简朴之中,胜过万千豪言壮语、花言巧语。令多少恃强凌弱、两面三刀的宵小胆寒,也令多少彷徨无定的我辈羞惭。

心有激雷而面如平湖。以我之悟,生命的一切几乎都与柔软关联。我们在日子中,所有美好的努力,向善的渴望,前进的能量,全都纳藏在身心间的最柔软处。在那里,不断激发出实现生命价值的原动力;更在遭遇沧桑煎熬之后,勾兑成熟,还原自我。

“要心软骨头硬,而非心硬骨头软。”前者委实不易毕生做到,世上却更多后者:面对善与弱冷酷无情,面对恶与强则一副奴颜媚骨。

此一夜我斗胆做分行句,以志内心感怀:

皎洁夜。星大如斗,一泓璀璨

在这个时刻聚集的人,心跳如鸣金,碰撞激荡

无时难比此刻,更想接近那些星斗,信步天庭。

从盘陀路蜿蜒,绕过山脊

登顶的欲望驾临升腾的紫云

在山顶,把自己的身躯放平

呈外放的光线,辐射思想遨游的八极

真气凝集,指向灼灼的天狼星

幽暗之处顷刻洞明,鼠蚁四散,九霄无疾。

摘星的梦想温暖着我。

无畏水月镜花,人老珠黄

其实只需仰望,不必收入私囊

看见她依旧安好,便相信朗朗乾坤不倒

关于梦想,最幸福的也许不是实现

而是那种执着,温暖,恒久的仰望

【注:米寿是八十八岁的雅称,因“米”字拆开,其上下各是八,中间是十。茶寿则是一百零八岁的雅称,“茶”的草字头即双“十”,与其下的“八十八”相加,得数“一百零八”,故名。】