我所认识和理解的勒克莱齐奥(1)

经济观察报 特约作者 许钧 “在夏日的灼热里,在这碧蓝的天空下,她感到有那样一种幸福,那样一种盈溢了全身,简直——叫人有点害怕的幸福。她尤其喜欢村庄上方那一片绿草萋萋的山坡,斜斜地伸往天际。”

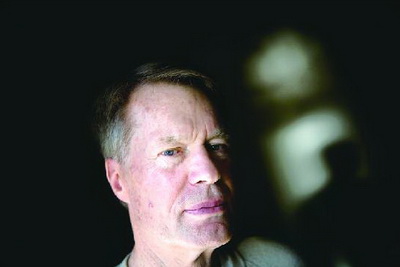

当《流浪的星星》(袁筱一译,花城出版社,1997)中的这段文字映入我们眼帘时,勒克莱齐奥,这位如今头顶着诺贝尔文学奖熠熠光环的大作家,就这样亲近而温和地与我们的视野相拥。他的文字是那样的波澜不惊,却又隐隐地空灵着,恬淡、醇厚。在媒体如火如荼的“勒克莱齐奥热”之外与这样的文字相遇,我们心底最柔和的地方也许会漾起一丝涟漪。与这一份感动相比,一切渲染和宣扬似乎都会因空洞而变得多余。本来,对于任何艺术的完整和精湛,唯有内心的尊敬和升华才能够报偿。文字的世界是充盈多彩的,其中的力量远非言说可以传递,惟体会是真。对于勒克莱齐奥这样一个充满爱心、关注弱小灵魂的观察者,一个以纯文学为创作宗旨、一生孜孜不倦地探索和思考的作家,去阅读,去理解,去感动,进而变得更加宽厚和清醒,相信这一定是给予他的极大荣耀。我也正是在这样的阅读、理解和感动中,走进了勒克莱齐奥的世界。

初次接触他的作品,是在1977年。那时我还在法国留学,当时读到他的成名作《诉讼笔录》,其荒诞的气氛、深远的哲理寓意和新奇的写作手法给我留下了很深的印象。1980年,勒克莱齐奥的《沙漠》问世,获得了法兰西学院设立的首届保尔·莫朗奖。我和南京大学中文系的钱林森先生得到此书后,就推荐给了湖南人民出版社。1983年6月,这部作品的中译本问世,书名译为《沙漠的女儿》。这本书我开始读的时候,发现写作手法与传统的不一样,两条主线分别展开,语言既简练又优雅,故事乍看上去不是特别吸引人,但仔细品味,越发觉得其中别有深意。书中勒克莱齐奥把非洲大沙漠的荒凉、贫瘠与西方都市的黑暗、罪恶进行对比和联系,把那里的人民反抗殖民主义的斗争与主人公拉拉反抗西方社会的种种黑暗的斗争交织在一起,不仅在布局谋篇上显出匠心,而且非常有思想深度。在八十年代初,我们选定这样一部作品来翻译,一方面诚然和小说对当代资本主义批判的意识形态有关,但更多的是因为深深地折服于小说的文学魅力,它独特优美的语言和主人公拉拉的形象让人无法释怀。在翻译过程中,我遇到了一些问题,通过法国出版社与勒克莱齐奥取得了联系,他不仅细致地回答了我提出的问题,还为我们的中译本写了序,为他的作品在中国的出版与传播表示感谢,并在序中就小说的主题作了精要的解说。

- 朱元璋传 | 2008-10-21

- 当体育与悬疑走到一起 | 2008-10-20

- 揭密美国“原罪”和保守主义的“阴谋” | 2008-10-17

- 巴菲特传奇而又立体的人生轨迹 | 2008-10-15

- 把莎士比亚眼里的林黛玉带回故乡 | 2008-10-14