404 Not Found

09年我在香港,承某单位赏识,给了个相当沉重的嘉勉牌位,木座铜雕,上书“文学翘楚”四字。由于精神和实体上都担当不起,便和晓阳打商量:“搭飞机带着这个太沉重,你给收着罢?”换了任何一个别人,要不就会觉得我对颁奖单位轻忽失礼,要不就是对托付的朋友不够意思。可是晓阳笑着一口答应了,“文学翘楚”应该还在她家里某处搁着,此后我们即以“大翘”、“小翘”相呼,并透过电子邮件参详旧体诗的写作,当时距离我们初见面──也是唯一的一次见面──已经将近二十年了。

09年我在香港,承某单位赏识,给了个相当沉重的嘉勉牌位,木座铜雕,上书“文学翘楚”四字。由于精神和实体上都担当不起,便和晓阳打商量:“搭飞机带着这个太沉重,你给收着罢?”换了任何一个别人,要不就会觉得我对颁奖单位轻忽失礼,要不就是对托付的朋友不够意思。可是晓阳笑着一口答应了,“文学翘楚”应该还在她家里某处搁着,此后我们即以“大翘”、“小翘”相呼,并透过电子邮件参详旧体诗的写作,当时距离我们初见面──也是唯一的一次见面──已经将近二十年了。

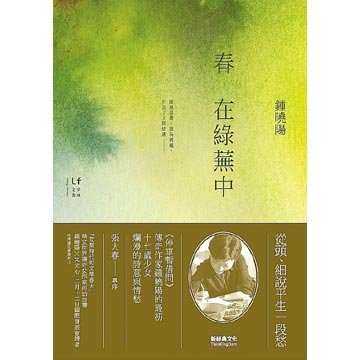

经不得回头计年的一回头,发现晓阳这本《春在绿芜中》更是将近三十年前的创作。我揣想着那个年方十八的小女孩,对于整个世界充满了易受惊恐的敏感,使《春在绿芜中》的意义,要比一本寻常所谓“为赋新词强说愁”的少作更值得重新阅读、重新体会。

这就要从晓阳心仪的作家说起。我也是直到近年才偶然得知,晓阳一向喜读纳兰词。

有清一代词人,论者多推朱彝尊(1629~1709)与陈维崧(1625~1682)。较诸这两位明末遗民诗人,纳兰性德(1655~1685)生年晚了将近一纪。陈维崧的《湖海楼词》一千八百阕出入北宋骨力,规橅宏肆,天才横出;朱氏的《曝书亭词》六百阕则镕铸南宋风调,清空醇雅,气格端苍。无论创作的面貌如何,两者都是多产而集大成的豪杰。

反观纳兰的《饮水集》(原名《侧帽集》),其总数与陶诗差不多,统共不过一两百篇,然而清中叶的杨蓉裳(芳灿)说得好:“然花闲逸格,原以少许胜人多许。”纳兰盛年不过三十而卒,然而以少作入词史,与许多年登大耄的作者栉鳞而论,却丝毫不见逊色,这是因为他天才独运于词之一体的“源始”──捕捉生命中极度敏感的刹那。所以会心者自能体认:即便是“说愁”,也有“诗不能及、赋不能到,唯词可以强说之”的门坎。

在《饮水集》里,可以很清楚地辨认,纳兰性德较早年的创作几乎都是小令。那些脍炙人口的巨制,如《金缕曲》、《大酺》、《沁园春》、《木兰花慢》等等,都密集出现于这个早熟又早夭的生命晚期,且绝大部分都是与同代而年龄稍长的诗词侪流──如顾贞观(1637~1714)、姜宸英(1628~1699)等人──唱和而作,至于某些前代未见的“自度曲”词牌(像是《青山湿》、《湘灵鼓瑟》等),也多出现在这个时期。然而,《饮水集》中引人复动人者,仍然是那些意象灵动跳脱、语言凄恻顽艳,而且说不准有什么深刻的沧桑感慨的青春之作。这一阕《点绛唇》是个典型的例子:

一种蛾眉,下弦不似初弦好。庾郎未老,何事伤心早。素壁斜晖,竹影横窗埽。空房悄,鸟嗁欲晓,又下西楼了。

晓阳在青春年少的时后为我们留下了《春在绿芜中》,一如纳兰性德留下了《点绛唇》式的自问:“庾郎未老,何事伤心早?”老成人不会这样问;老成人只会逞仗其横秋老气,嗤笑青春无事,耽溺哀愁,却忘记那样的“强说”,恰是尚未被江湖人事磨老、磨钝、磨圆、磨滑的一颗心,随时接受也发散着感动。用这种感动之心看人,便会发现平凡人出尘的神采。

比方说,晓阳写一个近乎是绝了交的朋友,看来彼此无事,“被伤了心”也没有可以名状的恩怨,但是寥寥千把字却道尽了一种因无谓而透见无情的失望,其温润如玉,却犀利如刀。

再比方说,她写千里迢迢跨海来台,初见“三三”的作者们,多少错杂凌乱易愁善感的心绪,只因为一曲笛乐没能吹得如意,居然笛子也扔了、泪也落了,还凭空生出“真的我根本不是他们世界里的人,不知打哪儿跑出来附庸风雅的,恨不得立刻收拾行装回家做俗人去”的感触。

对老师、阿姨,对年事稍长的姊姊和大表哥,甚至对年纪相仿而只见了一两面的朋友,晓阳的孺慕之情也澎湃不已,这样自然而然、不择地皆可出的孺慕之情,大概会让许多人有“恍如隔世”之感,在今日,这情感的确不常见。读着这样的文字,总让我想起朱熹的弟子、著有《北溪字义》的南宋理学家陈淳曾经说过的一段话:“所谓敬者无他,只是此敬常存在这里,不走作,不散慢,常恁地惺惺,便是敬。”

“惺惺”在此非但没有作态之义,究其本解言之,反而是清醒、颖悟、灵动透澈的尊重。陈淳的这段话恰恰也解释了晓阳年少的善感有一种深挚的内涵,一旦有了这一层体会,当我们再回头追问:“庾郎未老,何事伤心早?”时,答案就很明朗了,由于孺慕之情总在生命的差距之上显现,有时是岁月,有时是空间,即使是至亲之人,也要毕现某种命中注定的陌生和隔阂。而当晓阳还是个孩子的时候,就已经洞察了这一点,于是她在《细说》中这样描写无意间看见老师和同学们笑闹的情景:

他背后不远处有一扇窗户,白雪似的光芒从那里照射进来,因此辨不清他们的衣色面貌,只见一条条泼墨泼在那片炫目的白光中,泼出几条鬼影来,有着梦境里才有的神光离合。那些小女孩宛如一群快乐的小鬼魅。他幽幽影影地独立中央,外面遍天遍地都是地老天荒。

我瞪视着眼前雪白的习作纸,身体内一股汨汨的寒冷,脑髓冰凉如折叠的刀锋。

我们是多么孤独。

读者应该非常缓慢地咀嚼晓阳的文字,如何迎接这样的孤独,如何应对这样的孤独,如何贯穿这样的孤独。有一段荡气回肠的情景,堪为晓阳孺慕的神韵作最鲜明的脚注。在《明月何皎皎》的文末,她写萍水相逢的“明明”夜间前来送行:

她拿出手电筒照路。黑暗中她仍勾着我的手指,很紧的要你答应她一些什么的样子。一圈黄光照出许多砂石泥土,两双脚营营追着,却怎么都追不上。

一种蛾眉,下弦不似初弦好,因为我们从来追不上已经失去的青春。

(此文是为钟晓阳的《春在绿芜中》一书序言,经张大春本人授权本刊独家发表。)

- 读,可是为什么? 2011-05-03

- 近代中国和现代金融 2011-04-28

- 识时务者熊培云 2011-04-27

- “中试909”要价千万:一个玉米试验品种的潜秩序 2011-04-27

- 书商和小妖 2011-04-22

聚友网

聚友网 开心网

开心网 人人网

人人网 新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网 白社会

白社会 若邻网

若邻网 转发本文

转发本文