文博时空 作者 颜歆窈 天梯山石窟,位于甘肃省武威市城南约60公里的天梯山北麓。据《北凉录》《法苑珠林》等文献记载,北凉王沮渠蒙逊时期,凉州(今武威)一带佛事活动频繁,沮渠蒙逊在“凉州南百里崖”大规模开凿石窟,安设塑像,“为母造丈六石像”。

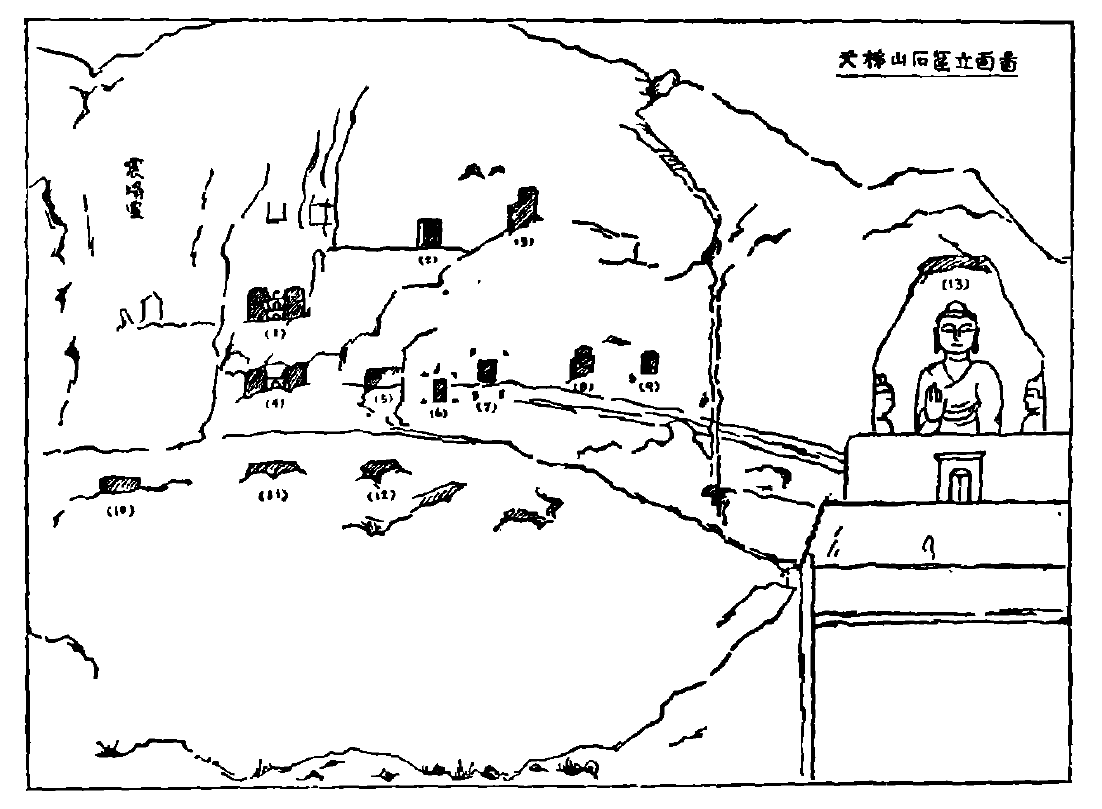

然而,自唐代以后,文献史料中再也没有出现关于“凉州石窟”的相关记述。凉州石窟的具体位置、发展延续、灭失与否等诸多疑问萦绕在了人们心头。直到1954年7月,我国美术史学家史岩在敦煌考察完毕回杭州途中来到武威,他冒着生命危险,经过整整6天,对天梯山石窟残存的13个洞窟逐个进行了详细勘察,认为天梯山石窟就是凉州石窟。

也就是说,天梯山石窟是我国见于史册记载的第一个由一国之君直接参与创凿的皇家石窟,是我国早期石窟艺术的杰出代表。自北凉大规模开凿后,北朝至隋唐陆续都有兴造,西夏至明清仍有重修。窟内保存造像一百多尊、壁画数百平方米,以及魏、隋、唐汉藏文写经和初唐绢画等珍贵文物。然而,这座藏有多个朝代瑰宝的深山石窟,在20世纪50年代迎来了一场声势浩大的搬迁活动。

石窟迁徙:被原地保留的大佛窟

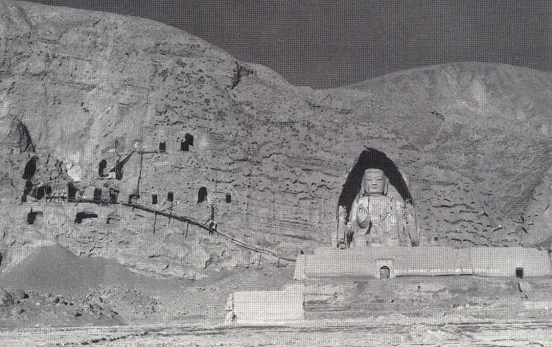

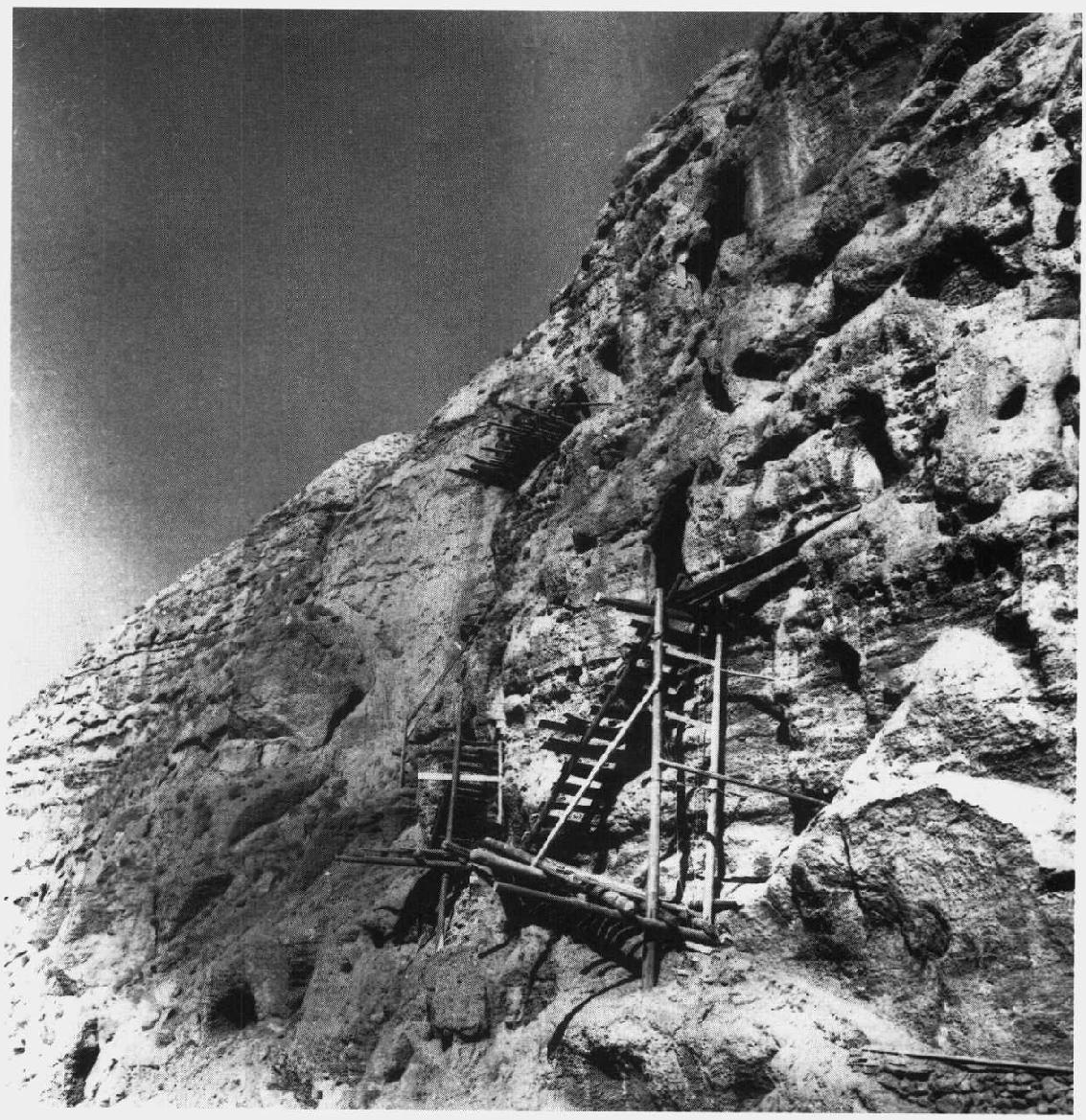

流经天梯山石窟前的黄羊河,是整个武威盆地石羊河流域的一条最主要的一级天然支流。1958年,为了解决黄羊河流域的灌溉问题,当地政府决定修建黄羊河水库,天梯山石窟所在地成为唯一理想的库址。根据水库工程处的计算,水库蓄水后,窟群下部的第一、二层共10个洞窟将全部被淹没。特别是由于开凿石窟的岩层都是浅红色的砂砾崖,经过长期浸泡,将有坍塌的风险。

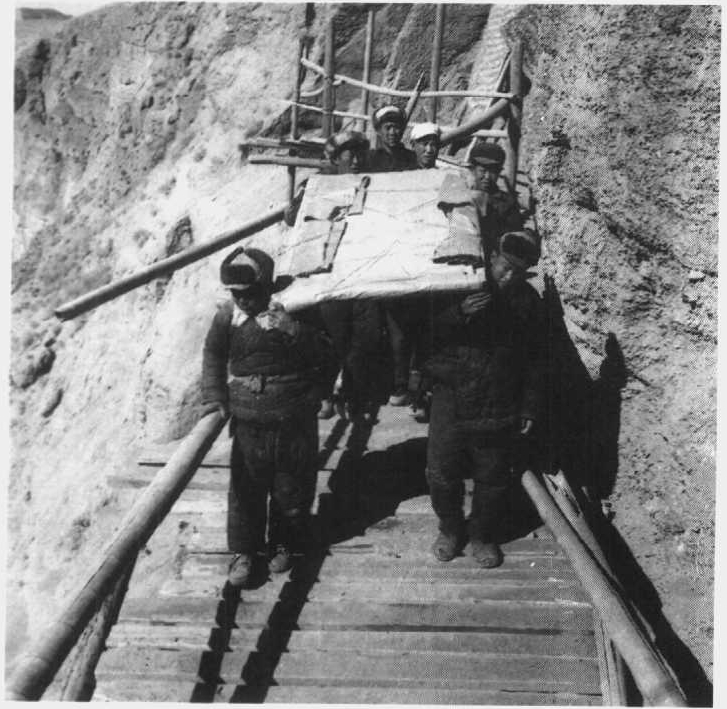

为了保护石窟文物,经甘肃省人民政府批准,敦煌文物研究所(敦煌前身)和甘肃省博物馆的二十多名专业技术人员赶赴现场进行勘察清理工作,后成立了天梯山石窟文物搬迁工作队。整个搬迁工作从1959年11月开始,石窟内43尊造像、300平方米壁画、清理的文物及25箱残片,于1960年4月运回甘肃博物馆保存,文字和图片资料由敦煌文物研究所保存。

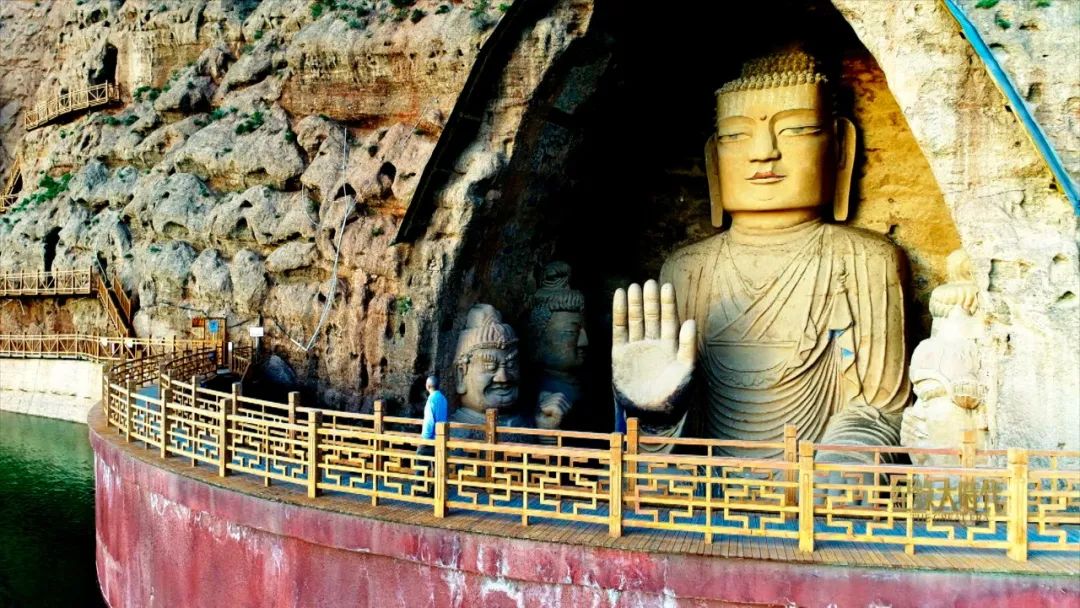

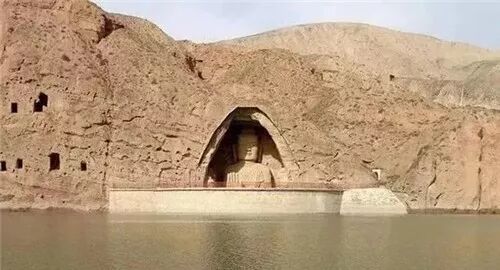

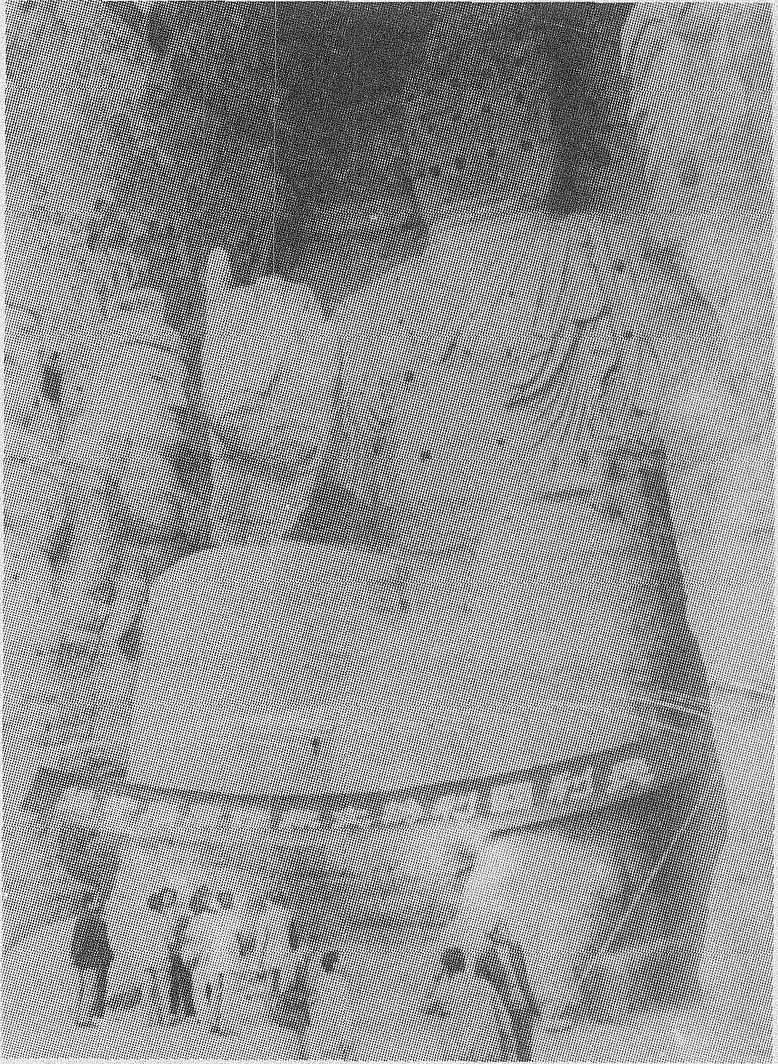

然而,天梯山第13窟大佛窟并未在搬迁的“名单”之内。大佛窟是天梯山唯一的巨型大窟,规模宏大,气势磅礴。据考证,大佛窟建于唐代,正面中央是一尊高达28米的释迦如来造像,安然端坐,气度非凡,二菩萨、二天王各具神态,精妙逼真,窟内南北两壁绘有龙、狮子、大象、天鹿、天马、花卉及菩提树等佛木生事,是绘画艺术的佳作。此外,在窟内同时出现七身彩塑造像的布局在全国也是罕见的。

遗憾的是,大佛窟由于七身塑像体量太大,难以搬迁,只能被原地保留。黄羊河水库蓄水后,大佛的胸部和其他六身塑像的颈部都浸泡在水中。30多年来,塑像被水淹没的部分,泥层已经被浸蚀剥落,只剩下塑像残缺不全的石胎。

根据多年的实践和测量结果,武威市政府和相关水利专家发现,当初设计黄羊河水库时过高估计了水库水位。水库修好后,水位最高时距离最底层的小洞窟还有5米,距离最高层的小洞窟有20多米,水库对小洞窟没有造成威胁。为了使历史文化遗产不再遭受损失,武威政府决定对石窟进行抢救性维修。

1991年,我国北方遭遇60年不遇的严重干旱,黄羊河水库水位明显下降,为石窟修复带来机遇。1992年,在大佛窟外围筑起了18米高的钢筋混凝土围堰大坝,把30多年浸泡在水中的七身塑像与水彻底隔绝开来,避免了水对石窟文物的浸害。

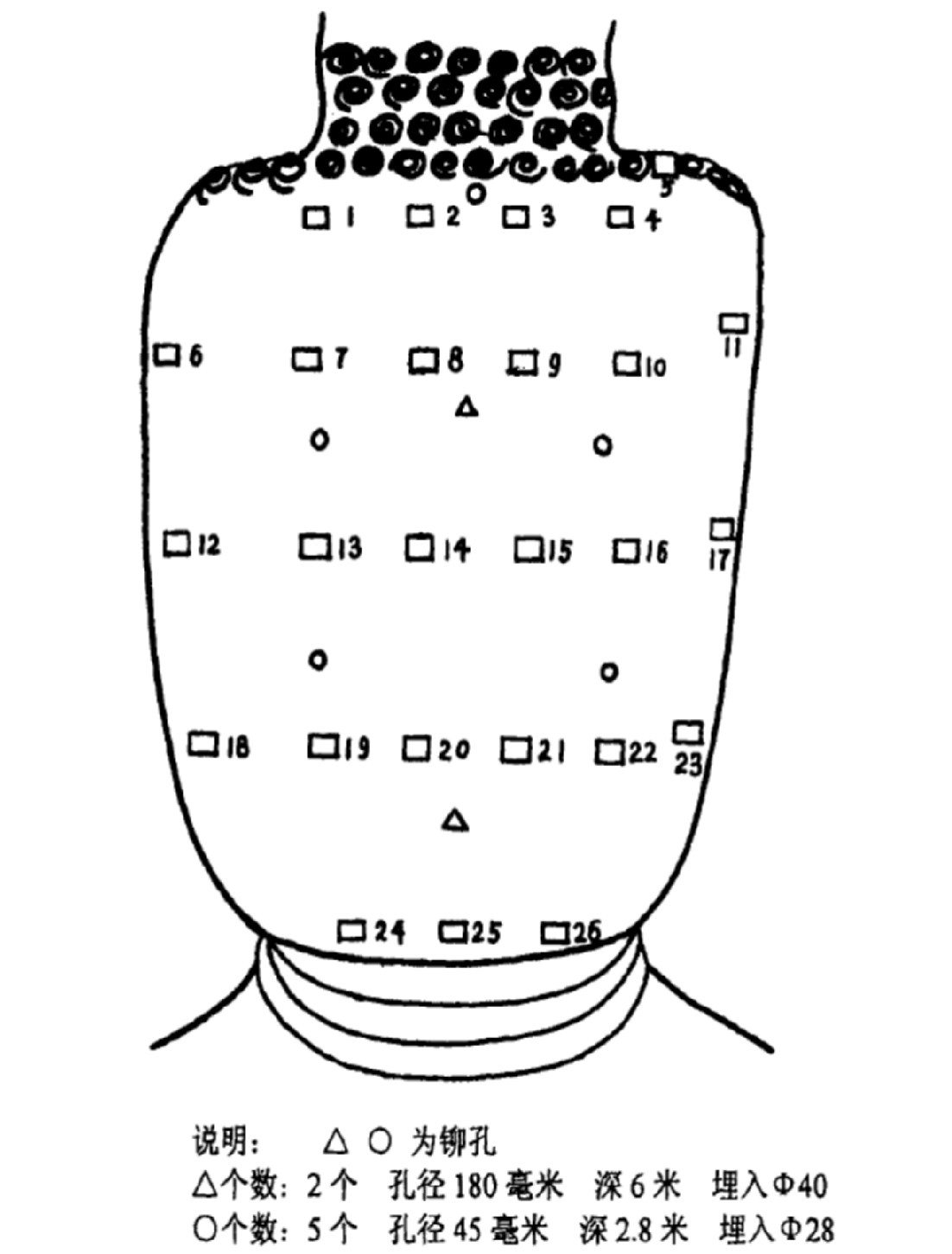

1995年,武威政府决定对大佛窟的岩体和塑像进行修复。首先是对大佛窟的岩体裂隙进行铆固,为了防止雨水冲刷文物,还在大佛窟上半部分的外沿做了雨棚,以防修复后的塑像被雨水冲刷。1998年,武威市文化局邀请敦煌专家进行七身塑像的修复工作,其中,主持修复塑像的李云鹤,正是1959年参与到石窟文物搬迁的工作队队员之一。

从敦煌到天梯山:李云鹤的修复人生

1956年,李云鹤前往新疆,途径甘肃时,被他在敦煌莫高窟研究所工作的舅舅带到了敦煌。在当时,国家的文物保护工作才刚刚起步,莫高窟研究所招揽专业人才非常困难。时任研究所所长常书鸿邀请李云鹤留下工作,李云鹤觉得“在哪里都是工作”,于是选择了留下。没成想,这一留就是“一辈子”。

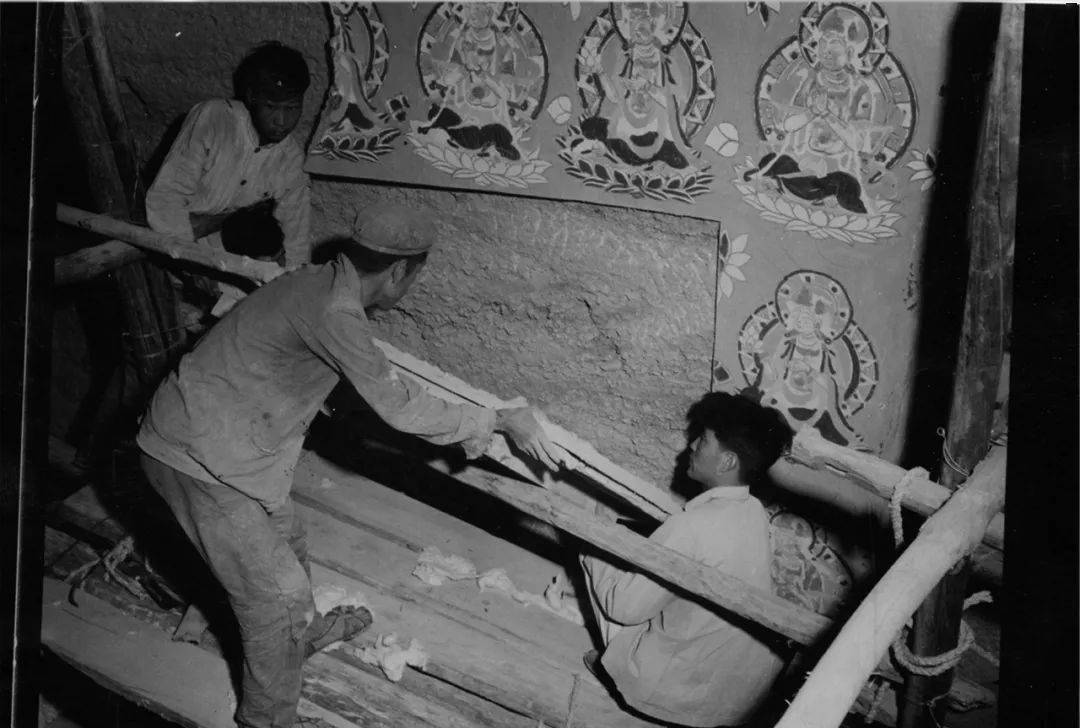

经过三个月的实习考察,李云鹤成为正式职工,开始做修复壁画和彩塑的工作。为了深入了解和运用不同时代壁画绘制的工具和材料,李云鹤找到常所长,提出自己想学习绘画和雕塑的要求。掌握这些基本功后,李云鹤才正式开始他的修复使命。

在敦煌莫高窟第161窟,李云鹤在没有技术和材料的情况下,发明出小滴管、纱布包和注射器,让壁画和塑像“起死回生”。在第130窟,李云鹤又开创了国内首次采取“铆固法”保护修复空鼓壁画的历史先河。在第220窟,李云鹤通过整体剥取、搬迁和复原,把西夏壁画“续接”在侧旁的唐代壁画边上,让两个不同历史时期的壁画同时展现在一个平面上,成为“国内石窟整体异地搬迁并成功复原”和“重层壁画分离”的第一人。

从敦煌的第一位专职文物修复工到国内修复敦煌唐代壁画“第一人”,李云鹤将半生心血和汗水都献给了文物修复工作。1998年,65岁的李云鹤退休了,但他欣然接受了敦煌的返聘,并受邀修复天梯山大佛塑像。

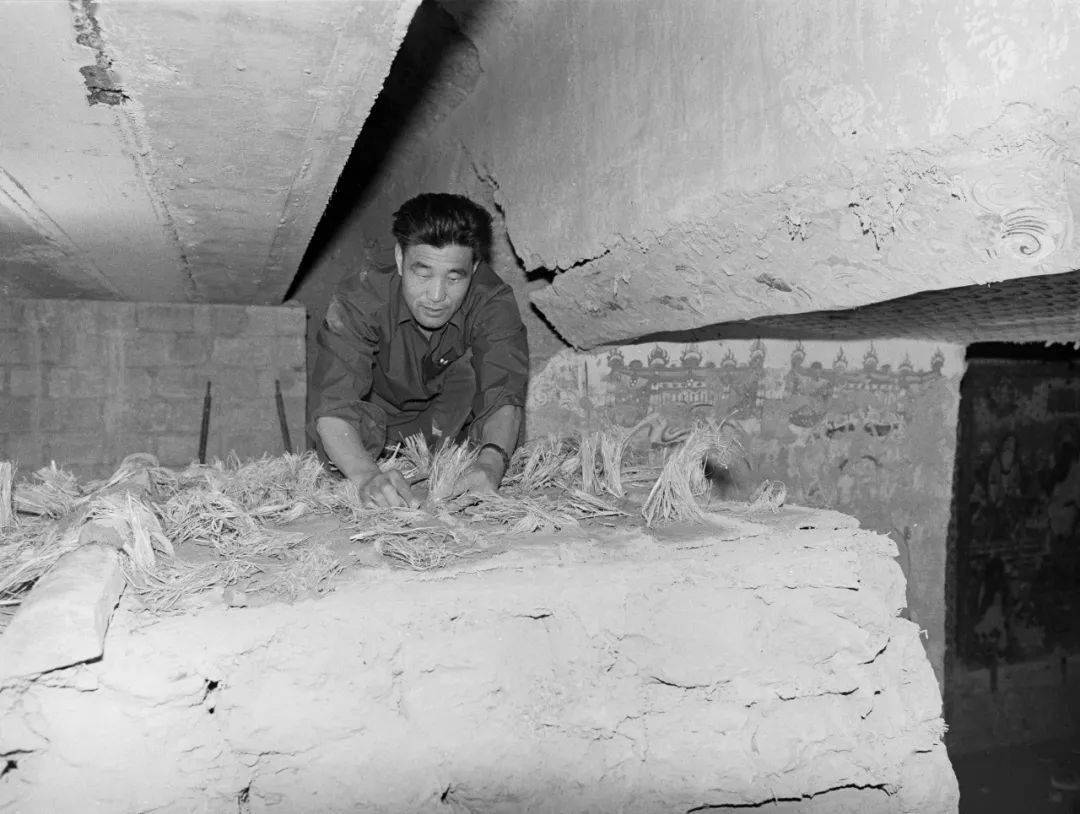

李云鹤与天梯山石窟的缘分始于壁画,工作的第三年,他受命搬迁石窟,负责将壁画和雕塑从主体墙壁上剥离下来,通过加固、装箱再跟车将它们运往兰州。1998年,距离石窟搬迁已过去三十多年,一直跟着李云鹤做塑像修复的儿子李波,此时已是敦煌的技术骨干,父子俩共同挑起了修复天梯山大佛的重任。

大佛修复:一张黑白照的奇迹

在修复前,李云鹤等人先对大佛窟的情况进行了调查。大佛和其他六身塑像被水淹没的部分只剩下残缺石胎,而大佛的头在文革期间被附近村民寻宝时毁坏,其他六身塑像的头部局部有砍伤和雨水冲痕。七身塑像除了大佛头和天王臂、脚内有骨架之外,其他都是石胎泥塑。

他们又对大佛现存的泥层进行分析,认为它经过了三次大的修改。大佛最早应该诞生于唐代武周年间,是武周政权为了制造舆论所建的。建成后,大佛窟曾被大火烧毁,第一次修改应在晚唐或五代,基本保持了原有的艺术风格。第二次修改应在明代,基本上对大佛进行了重塑。第三次修改时只是在第二次的基础上刷了一层泥土及石青、红土等色,应是清代所为。

为了解大佛修复使用的材料和制作工序,李云鹤等人在塑像身上进行采样,同时在天梯山附近张义、二坝乡等地进行调查取样。他们发现,塑像所用的材料中掺入的纤维材料基本上有麦草、麦衣和胡麻杆三种。其中,底泥层用的是长草,表泥是麦衣或加工过的短麦草,衣褶和发髻内用的是胡麻杆。

国家对文物修复的要求是必须遵守“修旧如旧”的原则,然而李云鹤在修复大佛窟的七身塑像时,手中只有几张50年代的黑白远景照,而且都不是很清晰。用平面照片修复立体大佛,尤其是修复早已不存在的大佛头,更是难上加难。

李云鹤父子俩尝试把只有邮票大小的照片放大到极致,再对照大佛头像的残存部分确定实际尺寸,最终破解大佛头的立体成像问题。在准备好修复材料后,他们严格按照古代的材料和工艺流程开始进行修复。

塑像的石胎长期浸泡在水中,经过水流冲刷后的石胎剥落情况较为严重,因此首要任务是修补石胎,用长草泥先把胎型做好。他们先除去了石胎表面的灰尘,然后用清水洗净,用15%的聚醋酸乙烯乳液把石胎喷湿,再抹上泥,增大了泥和石胎之间结合的力度。等到底泥干透后,再抹上两层泥。根据50年代的旧照片,按照放大后的衣褶花样在画好的花纹线上分段打孔,埋入螺纹钢,然后把胡麻辫固定在螺纹桩上,塑三层泥,用麦衣罩上表面。

大佛窟的七身塑像有十三处需要制作骨架,最复杂的是大佛头和天王的臂、脚。原塑像的骨架是用木头、麻绳、柳条扎制而成的,但是考虑到骨架的坚固程度和耐久性,李云鹤改用螺纹钢和圆钢进行骨架制作。

大佛头高6米,面宽平均3.85米,进深1.5米,原来的骨架是在崖体上凿方形孔,埋入方木,用木楔固定,再用柳条编成网状抹泥做的头部胎型,再塑面部。在修复过程中,李云鹤等人在桩孔中埋入松木桩,除了利用之前加固岩体裂隙时埋设的锚杆之外,又用导轨式无震动凿岩机打孔,埋入螺纹钢。为了让钢木结构的骨架形成统一的整体,他们在木桩顶端用钢筋绑扎在一起,把钢筋和螺纹钢焊接在一起。

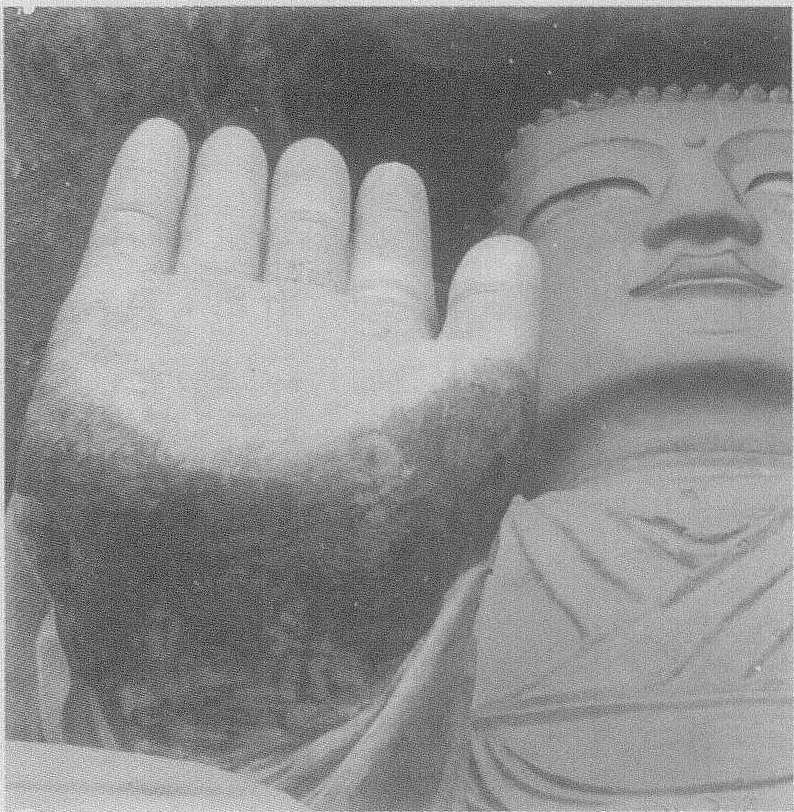

受到窟顶岩石塌落的击毁,大佛右手的手指和掌部损伤严重。李云鹤等人分别在在掌部打孔,埋入螺纹钢,用钢筋焊接成整体;在手指打孔,埋入螺纹钢,用圆木捆扎做骨架。天王脚部用木板和埋设钢筋实现支撑和拉吊,两菩萨的右臂、天王的左右臂也用同样的办法修复。

七身塑像中只有大佛头是重新塑造的,考虑到复原头部的泥层最厚处达45厘米左右,李云鹤等人先是在钢木结构外围捆扎木立柱来加大泥层的附着力,在立柱上绑扎竹片,将佛头做成空心的,以减轻整体重量。因为泥胎的硬度不够,他们选择用石膏打底做胎,用胡麻杆浆上石膏,编织在绑扎好的骨架上,等到石膏固结之后,塑上草泥层,等底泥干后再塑两层泥,每层都用铅丝和头内骨架连接,同时做出面部五官的胎型。

大佛的双足也因为风化的影响脱落,在做出胎型之后,李云鹤等人为了防止渗水浸蚀胎型,先铺上两层塑料布,再用混凝土锤制胎型,最后用草泥和麦衣泥逐层塑出双足。在用材料修复完毕之后,他们按照“修旧如旧”的原则,根据原塑像的颜色情况,用矿物颜料进行做旧施色,最终达到色调统一的效果。

三代传承:把时间雕成信仰

大佛窟七身塑像的修复工作历时半年多,修复后的大佛窟塑像无论是整体效果还是局部造型都达到或接近原作水平,得到了验收专家和社会各界的好评。尤其是重塑的佛头和佛身浑然一体,千年大佛在李云鹤父子手中重获新生。

李云鹤对待工作的原则是:对文物工作要有感情,把文物保护工作当作终身事业,并用一生去保护她。六十多年来,李云鹤修复壁画4000多平方米,修复复原塑像500余身。他把自己描述为给文物看病的大夫,“你看那些塑像,看那些画的菩萨、那些任务,在等着你呢,等着你救救它。它有病了,它就是不会说话,你不要虐待它,要善待它。”

返聘回来的李云鹤在继续关注壁画保护和修复的同时,也更注重人才的培养。他带徒弟,除了看天赋,更看徒弟对待文物的态度。如今,他带出来的学生已有几十位,大多已经成为了中国壁画、彩塑修复项目的带头人。李云鹤的儿子、孙子和孙女也都在他的影响下,加入了壁画和彩塑修复的队伍中。他们的足迹遍布甘肃六大石窟、杭州凤凰寺、山东岱庙、青海塔尔寺、西藏布达拉宫等等。

2024年12月,李云鹤作为大国工匠、著名古代壁画与彩塑保护修复专家、敦煌修复师、敦煌保护所原副所长入编《大国工匠年鉴》(首卷)。他的经验和故事将激励更多人关注和参与文化遗产的保护。

参考文献

[1] 史岩. 涼州天梯山石窟的现存狀况和保存問題[J]. 文物参考资料, 1955(2): 76-96.

[2] 宿白. 凉州石窟遗迹和“凉州模式”[J]. 考古学报, 1986(4): 435-446.

[3] 李云鹤, 李博. 大型塑像复原的探讨——武威天梯山大佛的复原修复[J]. 敦煌研究, 2000(1): 132-135.

[4] 秋水. 《武威天梯山石窟》简介[J]. 考古, 2000(12): 23.

[5] 陈庚龄. 一尊天梯山石窟彩塑的修复保护[J]. 文物保护与考古科学, 2005(1): 49-53, 68.

[6] 李博, 李云鹤. 大型塑像修复复原研究——武威天梯山大佛的复原修复[C/OL]//中国文物保护技术协会第四次学术年会论文集. 中国湖北荆州, 2005: 5, 283-287.

[7] 张立胜. 武威天梯山石窟文物的搬迁[J]. 敦煌研究, 2009(1): 33-37.

[8] 卢秀善. 试论天梯山石窟现状及保护[J]. 丝绸之路, 2010(16): 36-37.

[9] 无歌. 重温古人精雕细琢的艺术——天梯山石窟塑像的修复性保护[J]. 中华建设, 2012(9): 50-51.

[10] 王海霞. 天梯山石窟中心塔柱窟及大像窟的艺术特征[J]. 大众文艺, 2014(14): 270.

[11] 中国石窟鼻祖天梯山石窟局部危岩体获抢救性保护[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2020(10): 33.

[12] 乔海, 赵璇, 王彦武, 等. 天梯山石窟第13窟大佛足部修复材料及工艺研究[J]. 石窟与土遗址保护研究, 2024, 3(4): 54-63.

图片 | 颜歆窈

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号