文博时空 作者:郭大顺 口述 安富建 整理

郭大顺有三个标签:

红山文化第一人、苏秉琦弟子、河北宣化人。

红山文化第一人:上世纪八十年代,郭大顺先生主持牛河梁遗址、东山嘴遗址考古发掘,发现了玉龙、女神头像、大型祭坛、积石冢等,让红山文化露出最耀眼的一面。自此,西辽河流域与黄河、长江流域并立,成为五千多年前中华文明三大源头之一。

1998年,郭大顺从辽宁省文化厅副厅长任上退休,现任辽宁省文物考古名誉院长,以红山文化研究的贡献而被称为“红山文化第一人”。不久前,郭大顺提出一项新认识:“红山文化应有一座比‘女神庙’等级更高的建筑”。

苏秉琦弟子:1965年,郭大顺从北京大学考古专业研究生毕业,师从苏秉琦先生。苏秉琦是中国考古界的一代宗师、北京大学考古学科的创办人。俞伟超、张忠培、严文明、李伯谦等考古学者均为苏门弟子。郭大顺继承苏秉琦学术衣钵,持续阐释“红山文化是中华文明直根系”这一理念。苏先生晚年行动不便,郭大顺常伴左右。苏秉琦最重要的三本学术专著之一《中国文明起源新探》由苏先生本人口述,郭大顺记录整理出版。

苏秉琦学术思想的形成与红山有不解的缘分,2009年,纪念苏秉琦百年诞辰会议特意选在牛河梁举行。在几年前召开的北京大学纪念苏秉琦诞辰110周年会议上,郭大顺告诫在考古学快速发展的今天,仍应重视苏秉琦学术思想。

河北宣化人:河北宣化,是郭大顺的来处,也事关红山文化的去向。1938年,郭大顺出生于河北宣化。河北张家口市宣化郑家沟遗址新发现含玉龙在内大量红山文化遗迹,显示红山文化可能在极盛时期从辽西一带南下转移进入河北西北部桑乾(干)河流域。这一发现入围“2024年度全国十大考古新发现”初评项目。

今年7月初,87岁的郭大顺回到故乡参加郑家沟遗址一号积石冢考古发现专家咨询会,为红山文化寻找最后的答案。

2023年8月5日于河北宣化 陶宗冶 摄

2024年11月13日,我们在沈阳拜访郭大顺先生做了一次采访。访谈话题涉及红山文化的新认识、新发现、含玉龙在内重要遗存的解读,红山文化与中华文明起源的关系,“后大师时代”的中国考古学,以及对苏秉琦、费孝通、严文明等学者的回忆。时长172分钟的访谈,整理出郭大顺对红山文化与中华文明的36个回答。

正值红山文化迄今规模最大的一次展览,即上海博物馆“龙腾中国:红山文化古国文明特展”开放期间,文博时空重磅推出郭大顺先生谈红山长篇问答实录,听最懂红山的考古人讲红山。

访谈内容分为上篇、中篇、下篇三部分,这是《下篇》,主要谈红山文化与文明起源关系及“问诊”中国考古学。

谈红山文化与中华文明(22~26)

二十二、“中华文明的核心是连续性”

文博时空:红山文化是中华文明的起源地之一。中华文明是一个宏大的概念,应如何理解中华文明?

郭大顺:上世纪80年代,文明起源讨论很热,主要两个议题。一是够不够文明起源的判断标准,主流观点是西方比较早定下来的,有没有金属、文字、城市三要素。夏鼐先生虽然也赞同这一主张,但已提出中国文明起源有自身的特点。也有人提,不一定是三要素,但还是要找一个衡量标准。二是讨论什么时候进入文明,是4000年还是5000年?

苏先生不直接谈这些,而是讲文明的关键在于传承。星星之火如何形成燎原之势,涓涓细流如何融为大江大河?他谈中华文明是连续的,重点是如何走过了这个过程。

中华文明核心的连续性,主要是礼制的延续。西方有固定的宗教,中国有礼制。约1万年前,礼制的迹象出现,5000多年前,礼制已经比较成型了。礼制背后的观念信仰,叫作“天人合一”也好,叫“对自然的敬畏尊重”也好,叫“天地神人沟通”也好,这个观念一直传下来了。

红山文化“坛庙冢”“玉龙凤”是最初的礼制,后来,良渚那套玉器组合(琮、璧、钺)礼制化程度更高一些。从仰韶文化到龙山文化,也是突出礼制,东方海岱地区大汶口文化“鼎、豆、壶”组合成熟比较早,后来中原商周礼器也是这一套。这一器物组合也是中国的青铜器原型,基本上被沿用了。到周公、孔子时继承规范了早期礼制,形成了后来人们熟悉的更加规范的礼乐制度。在这方面,哲学史界有关由巫到礼演变的研究成果值得关注。

良渚文化 玉琮

二十三、“西方金属铜出现以后主要用作生产工具,中国用于祭祀礼器”

文博时空:继玉器、陶器之后,青铜器的礼器属性也表现强烈。

郭大顺:青铜器在西方出现当然比较早了。中国也有自己青铜器起源的过程,但是后来受到了西方影响。在西方,铜出现主要用作生产工具,夏商时期的中国青铜器技术很高了,但是主要用于祭祀礼器制作,很少做生产工具。这是中外很大的区别。青铜器的礼器属性源于我们更早的文化传统。铁器出现以后,情况才有所变化。

商 司母戊大方鼎 中国国家博物馆藏

二十四、“史前时期,各区域存在差异,但是文化共性为主”

文博时空:李伯谦先生提出过中华文明起源的两种模式说,神权社会和王权社会的不同(《从焦家遗址看大汶口文化的社会性质与文明模式》,李伯谦,2022年)。他认为,红山、良渚社会的宗教性强,社会财富积累用于营建盛大的祭祀建筑,而中原和海岱地区相对世俗化。

应该如何理解史前社会的地域差异?

郭大顺:中国各地自然条件及生业经济传统上存在差别,东北主要是渔猎,中原是粟黍农业,东南是稻作。不过,各地区更多的是文化共性,所走的道路是一致的,只是表现形式有所不同。

仰韶文化的尖底瓶,过去认为用于汲水,现在普遍认识到是一种神器,可以用来酿酒,祭祀时用于饮酒的仪式。整个彩陶系统,应该也是人的信仰的某种反映,像带内彩的彩陶非实用性更高。所以中原仰韶文化的宗教性并不低。

从另一个角度来说,仰韶文化和红山文化两种文化走的道路有共性,观念信仰具有同一性,二者才能够相互接触并高度融合。

二十五、“中国的古代农业也有神圣性”

文博时空:传统观念认为农业代替渔猎,先进东西大多是在农业革命的基础上发展起来。

郭大顺:裴李岗文化贾湖遗址发现的石磨盘,制作规整,底下有4条腿儿。如果只是磨谷子或磨果壳,有上面那块石板加工足够了。出土的镰刀上也有小锯齿,小锯齿特别细,超过了实用层面。这些农业用具可能也有强烈的仪式性。良渚古城发现了20万斤炭化稻米,可能与祭神有关。还有组装式的石农具,农业在当时也是神圣的,后来文献记载有“神农氏”,从先秦起,历代皇家都举行“藉田”仪式都能说明这一点。

裴李岗文化 石磨盘及磨棒 河南省新郑市裴李岗遗址出土 河南博物院藏

图源:河南博物院官网

二十六、“费孝通讲,礼的本质是‘内化自觉’”

文博时空:现代人经常听到“礼”或“礼制”。应如何理解中国传统文化里这一概念?

郭大顺:费孝通先生提出过“中国古代玉器和传统文化”的课题。当时,他察觉到,在全球经济一体化冲击下,中国传统文化逐渐淡薄了,如何保持原有的文化传统?这是很大的问题。在红山之后,史前玉器发现越来越多。玉从古到今传下来,对士大夫来说是礼制载体。他提出能不能借助研究古代玉器对中国传统文化内涵进一步挖掘?

2000年前后,我们在沈阳、杭州、成都先后开了三次会,分别谈了红山、良渚、三星堆玉器。沈阳那次会上,费先生在开幕式讲了一次,闭幕式又讲了一次。第二次会赶上非典,延迟了一年。那时费先生身体已经不好了,没有参加。到最后一次会议时,费先生已经去世了,亲属代表来参会。应该说,这也是他晚年最关心的课题之一。

沈阳会议的他的开幕式演讲是大家提前起草准备的稿子。闭幕式他自己要讲,讲得很深。他说从礼的起源去看,既然礼的理念和史前玉器通神有关,而信仰是自觉产生的,那么,礼就是自觉的,源于内心。他从中国古代玉器里归纳出了中国传统礼制的本质,内化自觉。他讲,坐有坐相,站有站相。这都是礼。礼和法不一样,法带有强制性。

红山文化 玉龙凤佩(这是出土状态,横置的龙在下,为倒置,上面的凤需将器竖立显正视效果)辽宁省博物馆藏

双人首三孔玉梳背饰 牛河梁遗址第二地点出土 辽宁考古博物馆藏

谈“古国时代”(27)

二十七、“‘古国’在中国到处都有,各个区域都经历了这一过程。”

文博时空:苏秉琦先生提出了中华文明起源的“古国-方国-帝国”三阶段论。2023年底,红山文化列入了“古国时代”第一阶段的代表。仔细分辨会发现,今天人们谈的“古国”和苏先生所指的内涵不同,应如何理解其中的差别?

郭大顺:1985年,苏先生以红山文化发现为契机提出文明起源有“古国-方国-帝国”三阶段,在《中华文明起源新探》一书中有详细阐述。

“古国时代”意味着进入了文明社会。苏先生讲,这一阶段的社会形态,仍然具有一定的过渡性或原始性,比如牛河梁布局有轴线考虑,但是仍然依山而成;女神庙是半地穴建筑。“古国”的出现是和当地原始文化紧密地联系在一起,是经过“古文化-古城-古国”发展过程出现。“古国”在中国到处都有,各个区域都经历了这一过程。差别在于出现的时间早晚。中国文明起源的道路以血缘为纽带,重要的是有凝聚四方的中心,所以“古国”边界具体在哪里倒是其次。这是“古国文明”的几个要点。

红山文化处在古国时代。夏家店下层文化和“夏商周”都属于方国时代,周灭商时“八百诸侯”都属于方国,这一阶段小国持续合并为大国。秦统一进入帝国时代。

现在文明探源工程讲“古国”概念,把“古国”时段拉长了,把原来认为“方国”的一部分,也放入“古国”,之后二里头为标志进入“王朝国家”。

按照苏先生讲的,更突出各区域所经历的积累阶段,从“古国”到“方国”,在此基础上进入秦帝国,这样比较自然。当然,学术上可以有不同的理解。

中华文明的道路有自己的特点,我们还要进一步归纳探讨,也不是现在完全拿出一个定型方案。

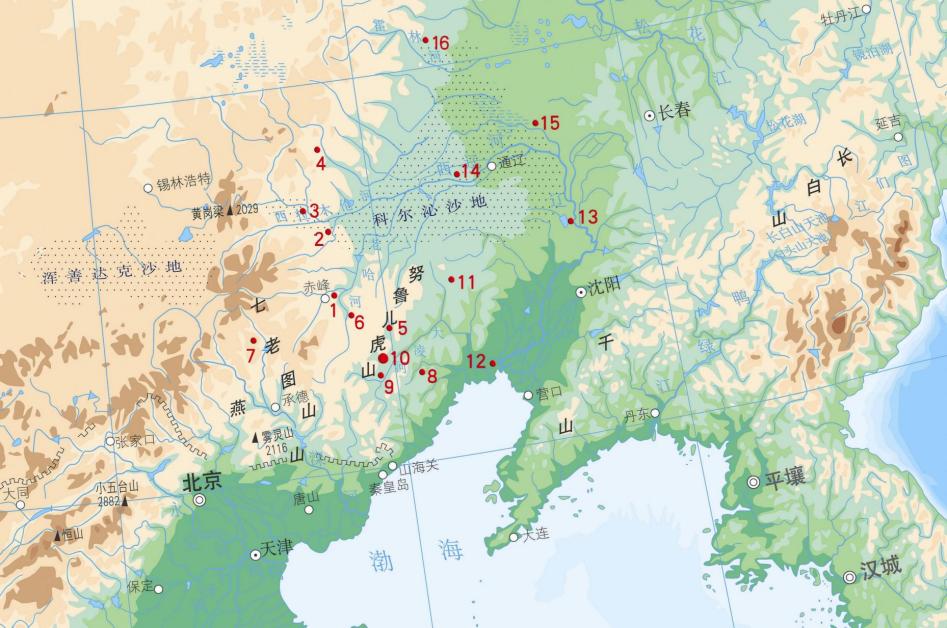

红山文化典型遗迹分布图(图中数字对应遗址:10-牛河梁遗址,9-东山嘴遗址,1-红山后遗址,8-砂锅屯遗址)

谈苏秉琦(28~30)

二十八、“苏秉琦学术思想体系的形成,有深厚的思考积淀”

文博时空:郭先生,你是苏秉琦先生的弟子,和苏先生晚年接触也多。他最后的著作也是经过你手整理出版。今天,我们应该怎么看待苏秉琦这位考古学大家的思想遗产?

郭大顺:2019年,北大召开纪念苏秉琦诞辰110年的会(“苏秉琦与中国考古学:反思与展望”),开幕式让我致辞。我讲到学界有将苏秉琦学术思想边缘化、标签化倾向的议论。其实,现在谈起考古学的理论、走向,仍然都讲绕不开苏秉琦。

我现在回忆起来,苏秉琦先生真是思想家。他的那套思想体系的形成,有深厚的思考积淀。

二十九、“苏秉琦学术思想一个很大的特点,是和现实结合”

文博时空:具体来说,你认为苏秉琦先生最重要的思想遗产是什么?

郭大顺:一般说,区系说、文明观、方法论,是苏先生留给后人最重要的遗产。其中和现实结合,这是苏秉琦学术思想一个十分鲜明的特点。苏先生为什么提“六大区系类型”?他自己讲的很清楚,考古学文化六大区域类型(北方区系、中原区系、东方区系、西南区系、东南区系的、南方区系),是将1949年后的六个行政区划(东北、华北、华东、中南、西北、西南六大行政区)的历史基础考虑在内的,还有当时划分的200多个专区与先秦时期的众多古国也有相吻合之处。虽然这两个系统不是完全重合,六大区系的具体界限也是模糊的。但从各区域的历史延续性的角度划分区系,是“古今一体”理念的体现。

这个观点提出时,当时,以中原为中心的观点是主流。他讲了,不是一个地方(中原),不只有汉族,而是多民族形成的中华民族。六大区系类型,这有助于推进各民族关系和团结。后来他讲得更具体了,区域类型是探索10亿人、56个民族凝聚在一起的基础结构。

在1986年的文明起源讨论最热潮的时候,苏先生提出来,我们要建设的是同五千年文明古国相称的现代化。这才是亿万仁人志士奋斗的目标,而不是单纯去学西方,这就要了解我们这个具有五千年古老文明的民族的灵魂是什么?精华是什么?精神支柱是什么?我们要继承什么?发扬什么?以后谈文明起源必讲民族传统,提出“国家起源和民族文化传统”是国史研究的两大核心问题。

还有现在是不是迈出了“苏秉琦时代”的议论,其实这都不是最重要的,应该深思的是他的理论体系的形成及时代背景是什么。

六大区系类型分布示意图

三十、“考古学为现实服务,是自然的过程”

文博时空:能否进一步解释,考古学为现实服务?

郭大顺:考古学有学科独立性,这是前提。为现实服务,实际上是一个自然的过程。将考古资料理论化、科学化,重建古史,当然能够为现实服务。

不止汉族,其他各个民族都在为中国的文化传统作出贡献,他们是学习者,是继承者,也是创造者,这从考古资料看得很清楚。

因为中国总是汉族人口多,文人也多,所以过去对历史的书写有侧重。现在需要根据考古资料不断充实,甚至修改,来重建古史。旧观念认为,边疆地区是后进的或蛮荒之地,最早是四夷之地。现在看来,这些四裔区域与域外文化接触较早也较为频繁,反而形成了文化优势。像红山,像良渚,像石峁。

回忆严文明(31~32)

三十一、“我的学年论文是严先生辅导的,他对红山很关心”

文博时空:可不可以谈谈你和严文明先生的交往。

郭大顺:严先生留校北大,担任助教。他是我的老师。我的学年论文是经过严先生辅导,当时我写的是赤峰地区的红山新石器文化,这和我毕业之后做的工作对上了,这也挺有意思。东北在过去认为是“无古可考”。后来我分到了东北,因为都是搞新石器这一段,我和严先生多有接触。他对我也比较关心。

严先生至少去过五次牛河梁遗址。先是1983年参加东山嘴现场会。1985年,从兴城,和俞伟超、张忠培先生他们三位一起去。当时苏先生在兴城,委托他们到牛河梁去看看。那年他为《考古学年鉴》所撰新石器时代文中称牛河梁女神庙可能是“最古的庙”。接着是1986年在沈阳召开的第六次考古年会后,会议安排考察牛河梁遗址。还有1993年,我们在赤峰有一次会议结束后,严先生又到牛河梁去过。1995年牛河梁遗址规划会,严先生也去了。最后一次是2009年苏先生百年诞辰会在牛河梁举行时,严先生是主持人。

他对牛河梁的发掘、保护、考古公园建设都很关心。在多篇有关中华文明起源、王墓的起源等文章中,都以牛河梁和红山文化作为时代较早的例证。等到2010年牛河梁考古报告初稿出来后,请他审查,他看得非常详细,写了5页纸,提了不少意见和建议。

三十二、“严文明先生对史前文化格局,可能有‘重瓣说’之外另一个角度的思考”

文博时空:严文明先生提出过史前文化格局的“重瓣花朵”说。

你怎么看待这个观点?

郭大顺:他关于中国新石器时代格局的看法,现在大家比较强调“重瓣说”。中原是花心,周边是花瓣,有点像以中原为中心了。我觉得严先生的考虑不止如此。早在1986年,严先生就在思考“中国古代文化的主体是否可以概括为三大系统”,1994年访日和1995年内蒙古赤峰市会上讲“三大区”的概念。东北是筒形罐文化,中原是鬲文化,东南是鼎文化。十多年后的2008、2013、2016年,又三次续写《中国古代文化三系统说》,文章收入2017年出版的《丹霞集》并加附记,详细说明这个观点的形成和写作过程。2013年,在赤峰市召开的第八届红山文化国际学术研讨会总结讲话中又有论述。可见这是严先生对中华上古文化格局从另一角度的思考。

从目前考古发现看,中华古文化的主体为三系统及其交汇反映的多元一体,可能更符合实际,也同苏秉琦先生由四周向中原汇聚为主导方向的“满天星斗”说观点相近。满天星斗,互有联系,是动态的,不是一个中心。

严先生去世后,我的纪念文章也讲了,他对史前文化格局可能有另一个角度的思考。

红山文化 陶筒形罐 牛河梁遗址博物馆藏

谈考古学的“后大师时代”(33~34)

三十三、“老先生们的思维观念,值得继承的很多”

文博时空:以苏秉琦代表,考古学大师辈出,他们有很多高屋建瓴的理论框架。到今天,对考古现象的解读似乎形成了各种观点交锋,“众口难调”的状态,有人提出考古学“后大师时代”的说法。

你怎么看待这一现象?

郭大顺:老先生他们过去的思维观念,还是值得我们继承的东西比较多。一是他们文献底子比较厚,再一个学术传承过程扎实。

2024年4月19日《中国新闻周刊》就报道严先生学术成就对我进行电话采访时想到,北大的考古老先生们,苏秉琦、宿白、吕遵谔、邹衡、俞伟超、徐苹芳到严文明,是从上个世纪五十年代初始,中国考古学由奠基到开拓的不平凡经历中凝炼出来的一个非凡群体,留下了系统的教学和科研遗产,培养出一代又一代遍及全国各地的考古人。老先生们的最大贡献是善于驾驭越来越多的考古资料,从学科总体到各个历史阶段,高度概括,总结出规律,上升到理论,指出方向和未来,既引领教学,也指导学科。理论性的阐述,不仅是快速发展的考古学科的需要,也是关注和引用考古学成果的兄弟学科的期待。

三十四、“英国巨石阵是个很好的例子,考古学要出大师,前提是欢迎‘百家争鸣’”

文博时空:考古学越来越热门了。今天的考古学还会出大师吗?

郭大顺:现在考古资料比几十年前相比丰富得多了,肯定不是一下子就能够解释通。仰韶文化发现100年了,彩陶原型到底是什么,现在还没有定论。有一点,我们只要方法对头,就能接近古人的想法,如果方法不对,可能会越走越远。

理论构建要多种观点不断碰撞、交流,有助于学科深入发展。考古学应该欢迎“百家争鸣”。我经常举英国巨石阵的例子。2019年,我到英国探亲时去了巨石阵,参观时配有中文导览耳机,竟然能听到几种不同观点的解读。每一位持自己观点的专家给你录一段话。巨石阵是纪念性建筑物、和天文有关、以墓葬为主,或者认为是综合性的……这几种观点都会让观众听到,很有助于深入思考。我们也应该习惯于不同观点的交流、交锋。

有学者提出红山文化衰落了,或者红山文化不是主流了,甚至于说“女神庙是库房”等观点,你可以不同意,但都有助于进一步思考完善自己的观点。考古学出大家甚至大师,需要这样的土壤。

壁画残片 牛河梁遗址第一地点女神庙出土

谈考古学与古文献关系(35~36)

三十五、“用考古资料来检验文献,这是考古与文献有机结合的一种办法”

文博时空:你曾提出“近半个世纪以来中国史前考古一项主要成果,就是证实了中国历史上确有一个五帝时代。”

考古学应该如何利用文献?

郭大顺:年代越早,文献记载越少,有的还是后来加入,类似顾颉刚“疑古派”的主张。红山文化这一时期,要以考古学为主,在自己的理论方法的基础上重建古史。

简单来说,如果考古发现和文献记载能够对上,那说明文献记载是有依据的。要用考古资料来检验文献,这是考古与文献有机结合的一种办法。

《五帝本纪》说,“轩辕之时,神农氏世衰,诸侯相侵伐”。苏先生解释,这句话指出了两个阶段,盛和衰。“神农氏”是一个时代,“诸侯相侵伐”是另一个时代。这两个时代不一样,前面是和平,后面倒不一定是打仗,而是说文化交汇特别频繁。

红山文化南下时期,正好是中华大地各个文化汇聚,第一次大融合阶段。距今5500年前后,中原的仰韶文化、东方的大汶口文化、东南的崧泽文化,长江流域的屈家岭文化,北方的红山文化,交汇特别频繁。正好能够对应古史传说的五帝时代(前期)。应该说,红山人在那段历史中起了非常大的作用。从这个角度来看,文献记载有它的真实性。

文献不能完全否定,但要去检验。宿白先生对文献特别熟,运用也特别独到,但他后来一直在讲,考古还是要以考古资料为主。

三十六、“考古学家和历史学家应该更紧密合作”

文博时空:考古学对文献的态度似乎也在发生变化。

郭大顺:现在是有一个问题,就我自己亲身经历发现,搞考古的文献底子比较差。究其原因,一方面是重视程度,另一方面考古人要么经常在野外,要么欠了一大堆考古资料需要要整理,其它顾不过来了。考古学家和历史学家二者的分工有不同。应该更紧密的合作。

我们在北大读书时,考古专业和历史系都在一个院里办公。搞晚期的结合得多一些,早期的结合少一些。当然考古学者应善于用本学科的理论方法,在资料基础上归纳规律性的认识,这样便于史学家去关注使用,有助于考古资料和文献有机结合,复原古史。

图片 | 郭大顺、郭明、杜广磊

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号