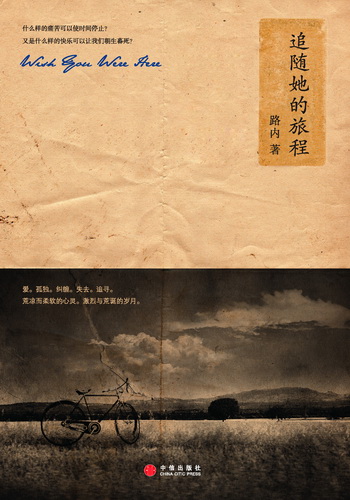

追寻她的旅程(1)

| 1 | 2 |

我还是比较温和的。那种黑暗世界,有人给了一点亮光,他感觉到的不是痛苦,终究还是温暖。他就是要站在亲爱的人这一边,其他都不去讨论。

——路内

人 走走 1991年,戴城,夏天。18岁的路小路就读于技校,即将去工厂实习。这一年暑假,他结识了技校语文老师的女儿于小齐,于小齐就读于美工技校,开学要去上海学卡通。路小路在追求她的时候,发现了一个无法对质的秘密。这个秘密像坚果的核一样,固执地存在于他的身体里,于是,打架这件事在路小路身上发生了质变,被层层推进到最终一刻,无意识的暴力变成了有意识的报复……不久,语文老师病故,于小齐辗转去往深圳,路小路继续在戴城游荡。

这个小说延续了作者路内上一个长篇《少年巴比伦》(发于《收获》2007年第6期)的那些内在的风格,比如年轻盛气;把“我”看作一群混混中的一个,只是一棵大树上的一个枝桠(不像其他许多文本,有一种自恋的排他结构);有淡淡的身份危机;巧妙的隐喻;非精英叙事的纷杂群戏(这个部分比较见功力,几乎所有的人物都是起伏出现的,所有的人物都是贯穿小说的某一根线,如果拆解它的结构,那就是一种螺旋上升式的,让读者在不经意之间进入主人公的故事,然后忽然又切换到别人的故事上);对文化、价值观的差异叙述没有道德意向的说教形式(这一点尤其值得重视,对暴力背后的道德、正义的理解及处理,有一种传统侠义小说的沿袭);当然,在无可避免的暴力来临之前,总是一段轻快的恬静的时光,混乱之中自有深情蕴含。“当时我想写的,一个是爱情,一个是暴力,然后是小城市那种沾沾自喜的神态,虚假的幸福感。”(作者自述)而这种深情也并非甜腻腻的爱情或者猛烈的性行为,一切都在懵懂萌动之中。以为有爱情的可能,以为她还会出现,但人物已经像日历一样被撕掉了,说是追寻她的旅程,毋宁说是路小路发现,个人身份的确立,这个过程并不在他本身之内,而在他和那些他者的关系之中。为了找到自己,解释自己,他要找出和他一起青春过的那些人来。

应该说,路内小说的文学价值不在于创新了某种叙述形式或者讲述了某个特别的故事,而是作者用街头语言和青春往事构筑起了一道风景画,再现了90年代初青少年的生存状态,反映了那个年代局部的生存状态与市井风貌。“很少有长篇小说去特地写一群读技校的少年,我觉得那是中国青少年中间无望、很闭塞的一群人。”(作者自述)街头混混,工人子弟,小太妹,暴发户……作者确实呈现出了技校学生这个未曾言说的、未曾被理解的群体的独特本质,他们所度过的对他们而言比较快乐的、自然的、烦躁的、不那么尽如人意的一段日子,是作者在自己的理性时代回头讲述的疯狂。

| 1 | 2 |

- ·凶杀案和新闻写作 | 2009-02-18

- ·梦中山河 | 2009-02-17

- ·一声长长的叹息! | 2009-02-16

- ·浴火者未重生 | 2009-02-16

- ·为什么我们不母乳喂养? | 2009-02-13