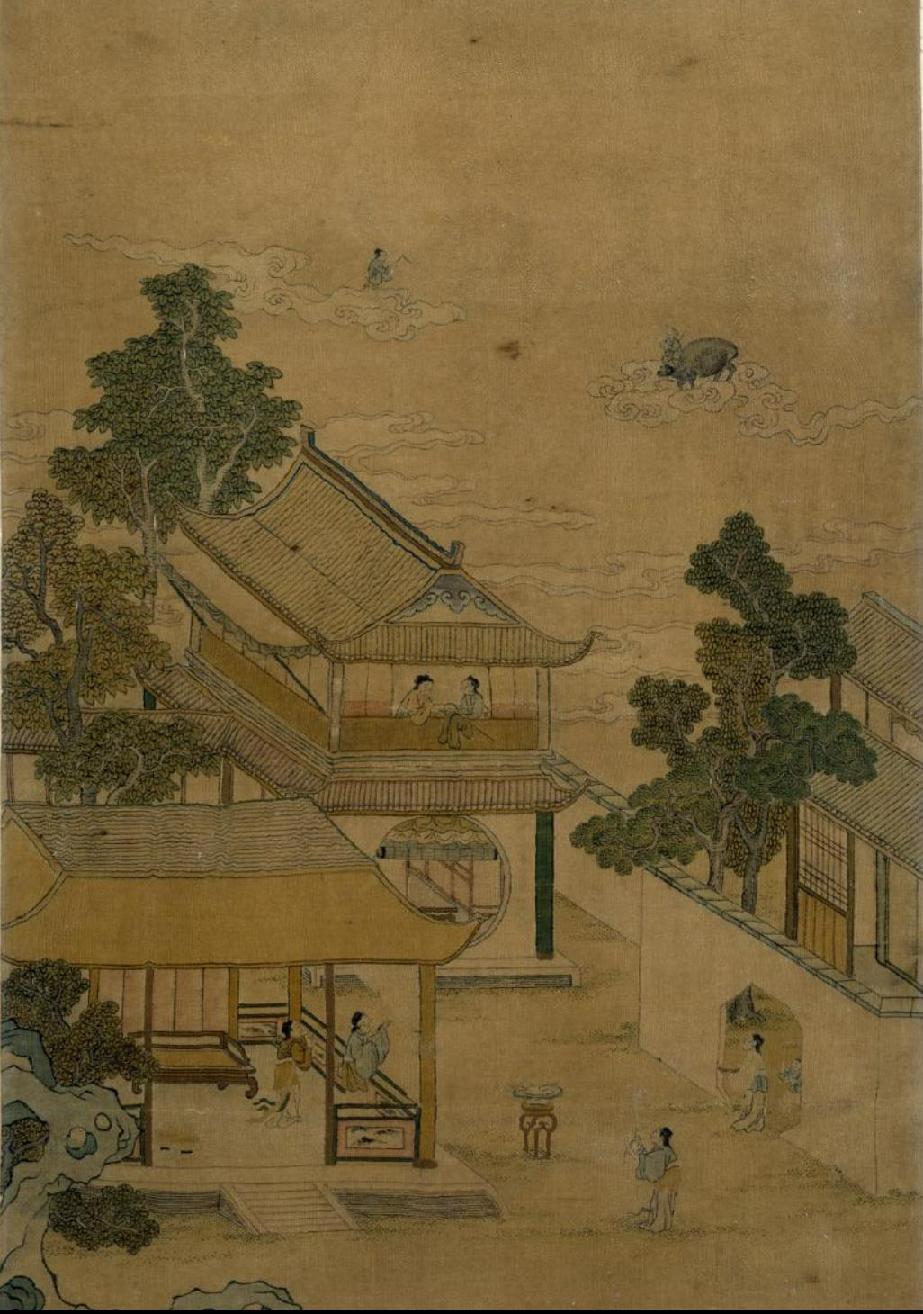

文博时空 作者 吴昊 七夕的三五天前,京城便已经是车水马龙,身穿罗绮的人挤满了整条街道。孩童们穿上了艳丽的新衣服,手持着荷叶,模仿被供奉的“磨喝乐”的样子,在街道里人流间疯似的玩乐。一些人擅长用未开放的荷花制作双头莲,玩赏一会便带回家去。而到了初六初七,京城内大富大贵的人家便会在自家庭院里架起高高的“乞巧楼”。待到了七夕当夜,色彩缤纷,灯火通明,全城都是一副热闹景象。这便是《东京梦华录》中记载的宋朝京城七夕。

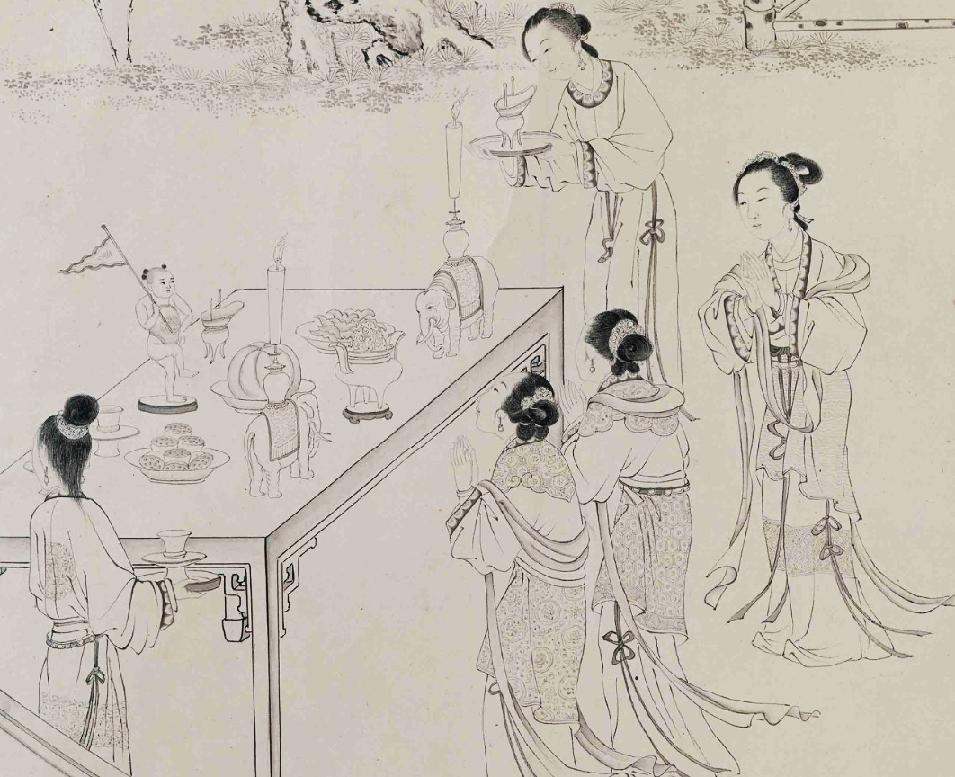

图中台子上所供奉与女子所抬的孩童状的玩偶便是“磨喝乐”。它可能是由佛教典籍中的“摩睺罗伽”衍化而生。宋代时,七夕多以此种玩偶用作妇人宜字的祥瑞象征。

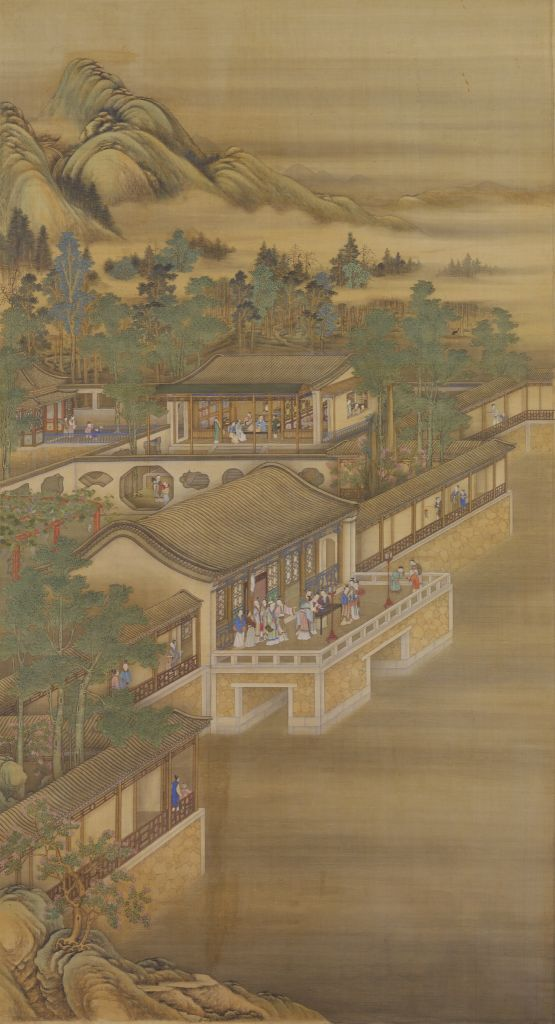

离开宋朝的街头,迈进清末的紫禁城。对于清宫中的宫女而言,大抵唯有七夕才算是真正的节日。其他的节日虽然亦是热热闹闹,但热闹是属于主子们的,与她们无关。节日要做各样的准备,因此甚至比平日还要更忙碌几分。但是七夕节不一样,宫女们也可以切实得参与到各样的活动中,而不只是做一名忙碌的看客。《宫女谈往录》(此书记述了一位随侍慈禧前后达八年之久的宫女何荣儿对往事的回忆)中详细记录了清末宫廷的七夕盛会。让我们随着文字,走进那年七夕。

投针验巧

洁白的碗盛着清澈的水。太阳高挂,将炽热的光洒在水面上,将整碗水照得通透,水面上亦闪烁着点点光辉。这便是晒水,要为第二天的“投针验巧”作准备。

七夕时虽是盛夏时节,有艳阳高照,但是却也会有突然而至的雨水滴落。相传织女年年月月相思,到了快要相见的日子因激动而落泪。天上落下的泪,到了地上便变成人间的雨。七月初六初七便常常下雨,宫中的小太监便也要时刻注意着天色,放晴时晒水,天阴时遮碗。

晒水不仅仅是观察天气的体力活,更是门技术活。七月初六晒水,要把水晒出一层“皮”。这层皮极为脆弱,手摸不得,嘴吹不得,用眼睛也看不出来。验证水是否晒出皮了,需屏住呼吸并用鼻子轻触水面。当能感受到鼻尖冰凉但又不沾水,还能将水稍稍按出一个凹陷的时候,便说明水已经晒出皮了。晒出的皮是一整张,绷在水面上将针托起,破损一点就会失去支撑的力道,小太监只得小心翼翼地对待。

待到了初七的中午,慈禧太后来到一个盛满已晒好水的青瓷大缸前。这只大缸是专为慈禧准备的。慈禧本身并不乞巧,但是为了讨其欢心,宫女会以乞巧的形式祈求织女保佑慈禧眼睛清明。

一位宫女上前,洗手敬天,磕头祈福。起身后用指甲拈起一个绣花针,轻轻放在水面上。针要成南北朝向,针尖朝北,针尾朝南。水面上的绣花针将天空中洒落下的阳光遮出了一个影子,唯有尾部有着透过针孔的一点光芒。这叫做“红日穿窗”,有着吉祥的寓意,用以祝福慈禧太后身体健康。完成这红日穿窗可不是一件容易事。稍一用力,针便沉了底;巧劲不足,针孔便对不准天空。精挑细选出来宫中最手巧的侍女,并且经过反反复复的排练,才能完美达到这一效果。

祈福之后便是宫女们的投针验巧的环节,而慈禧太后这时则做起了裁判,在一旁望着宫女们欢笑。针在水中的影子不同,其寓意也有所不同。针的影子像梭,这是织女将支部的梭子借给了你,能织得一手好布。针的影子一端粗一端细,这是洗衣服的杵,将来洗衣服洗的干净。针的影子不变,这是织女将绣花针给了你,将来能补衣绣花。针的影子像支笔,将来便能画得一手好画。但倘若针影两头粗中间细,形状像是个棒槌,这便是织女嫌弃你愚笨。更有甚者将针直接投入水中沉了底,这便说明织女与她无缘。宫女们聚在一起,一个接一个地将针丢在水面上,叽叽喳喳,快活无边。慈禧太后在一旁也乐得看到这一幕,可以展现她慈祥的一面。

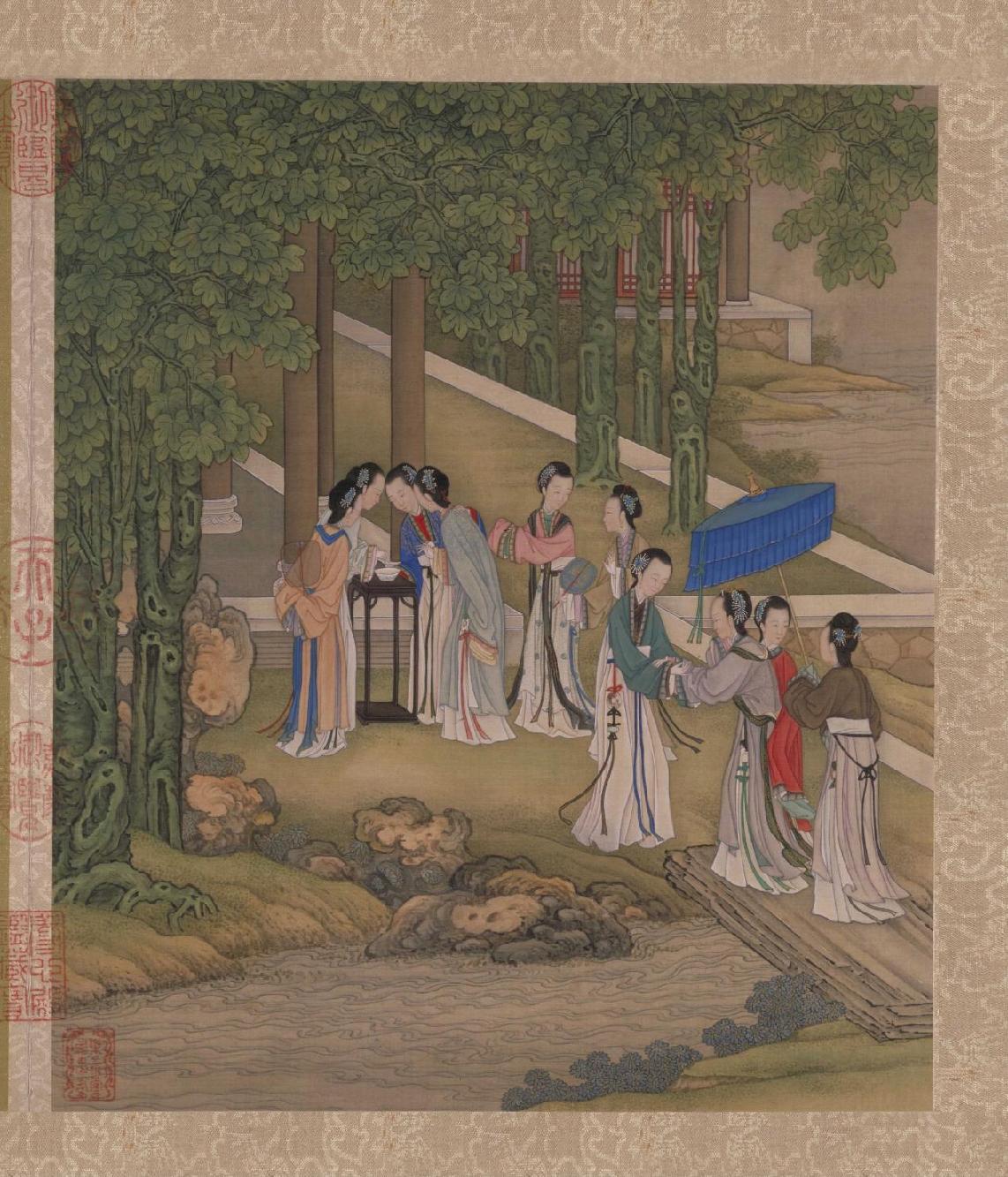

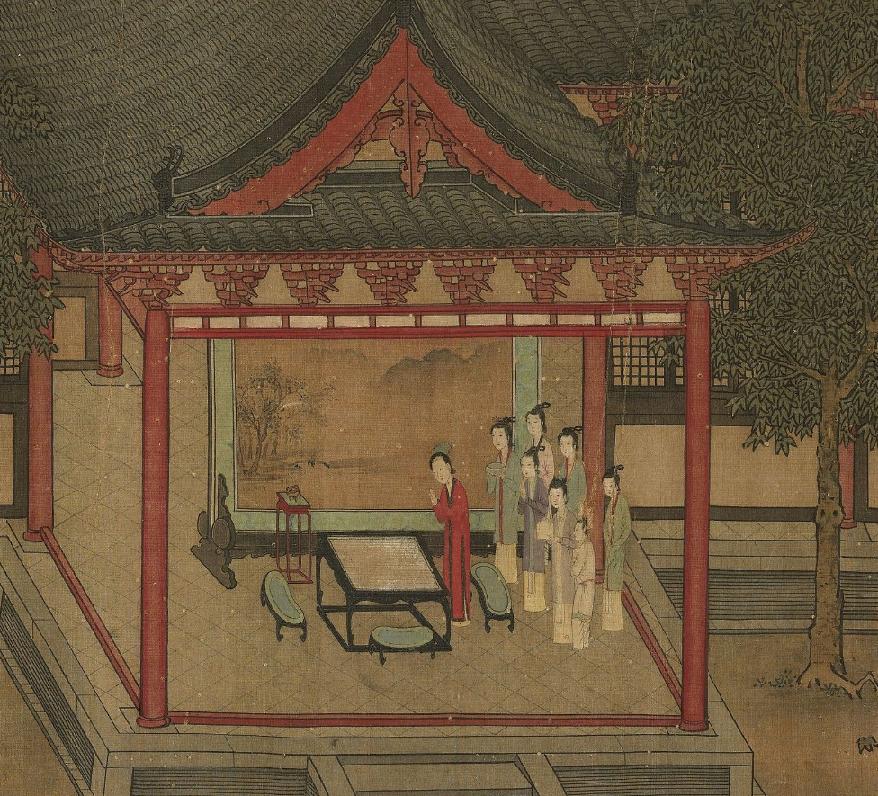

这幅清代的《月曼清游图》绘了十名女子,她们正聚集在桐荫下投针验巧。此画也伴有七言题诗:

金风瑟瑟猎庭柯,曲槛清幽残暑过。满院梧桐凉似水,鹊桥云外报声多。

一条银汉碧天横,秋入今宵分外清。乞巧金针谁度兴,双星烔烔向人明。

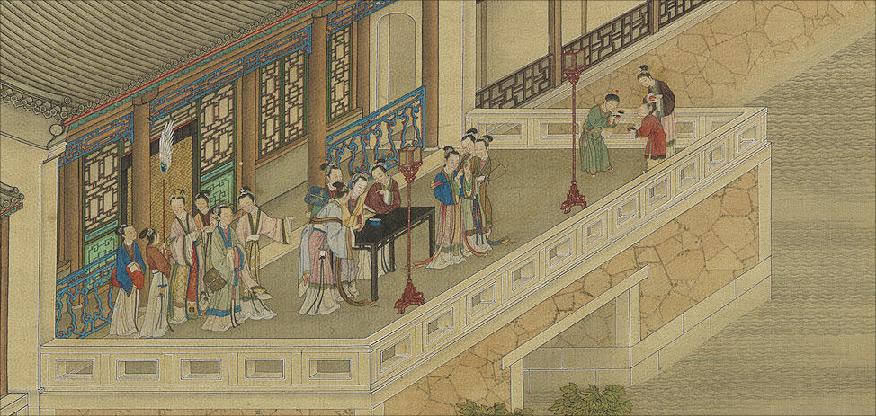

局部图的正中便是宫女们在投针验巧。而雍正则在整幅画的中间位置,在上方的轩内向远处眺望。

穿针乞巧

到了晚上便是穿针乞巧比赛。乞巧比赛需要准备细小的绣花针与短粗的眉针,要针孔差不多大的,分别准备搭配粗细两种丝线。需要按照特定的要求进行穿针、打结,最后以美观的胜出。

七月初七的夜晚,白日酷暑的余温还未散尽,仍能感受到一丝燥热。庭园四角用于计时的香在缓缓燃烧着,香的气味与夏日草木的芬芳混合,形成了独属于七夕节的味道。四周漆黑,唯有一丝丝朦朦胧胧的月光洒下,点点微弱的光芒却并不能将针孔照出,直叫人目眩,反而还成了一种阻碍。在黑夜的月下穿针,比拼的并不是眼神,而更多的是一种肌肉记忆。玉指一拈,便知道针孔在哪;秀口一抿,便将细线捋顺。转过针孔的线在巧手侍女指间一绕一扯,一个蝴蝶结便出现了。侍女需要完成十个绣花针与十个眉针,总计二十个。其中最为手巧的侍女能将这些针线串得一般齐,蝴蝶结打得一般大,最为工整精妙。

手巧不巧,是古时对于女性重要的评价标准,清宫之中亦是对巧女有着额外的重视。侍女将完成的针线交由相关人员检查后,便可从格格、皇后、太后那里得到赏赐。慈禧太后喜欢手巧的人,往往更是重赏。

奉果祈福

农历的七月初是植物茂密生长的时候,也是瓜果成熟的时候,赏瓜也成了乞巧守夜的重要环节。侍女们将一盘盘瓜果抬了出来,各类瓜果在盘中被摞了起来,如同小山一般。一部分瓜果会被分发给宫中的侍女,咬下去便是满口的清甜,将身上全部的暑气全部驱散。一部分的瓜果会被当作贡品供奉起来。瓜果在古代有着子孙兴旺的寓意,与七夕节的结合则展现出了古人对人丁兴旺的美好向往。

喜蛛应巧

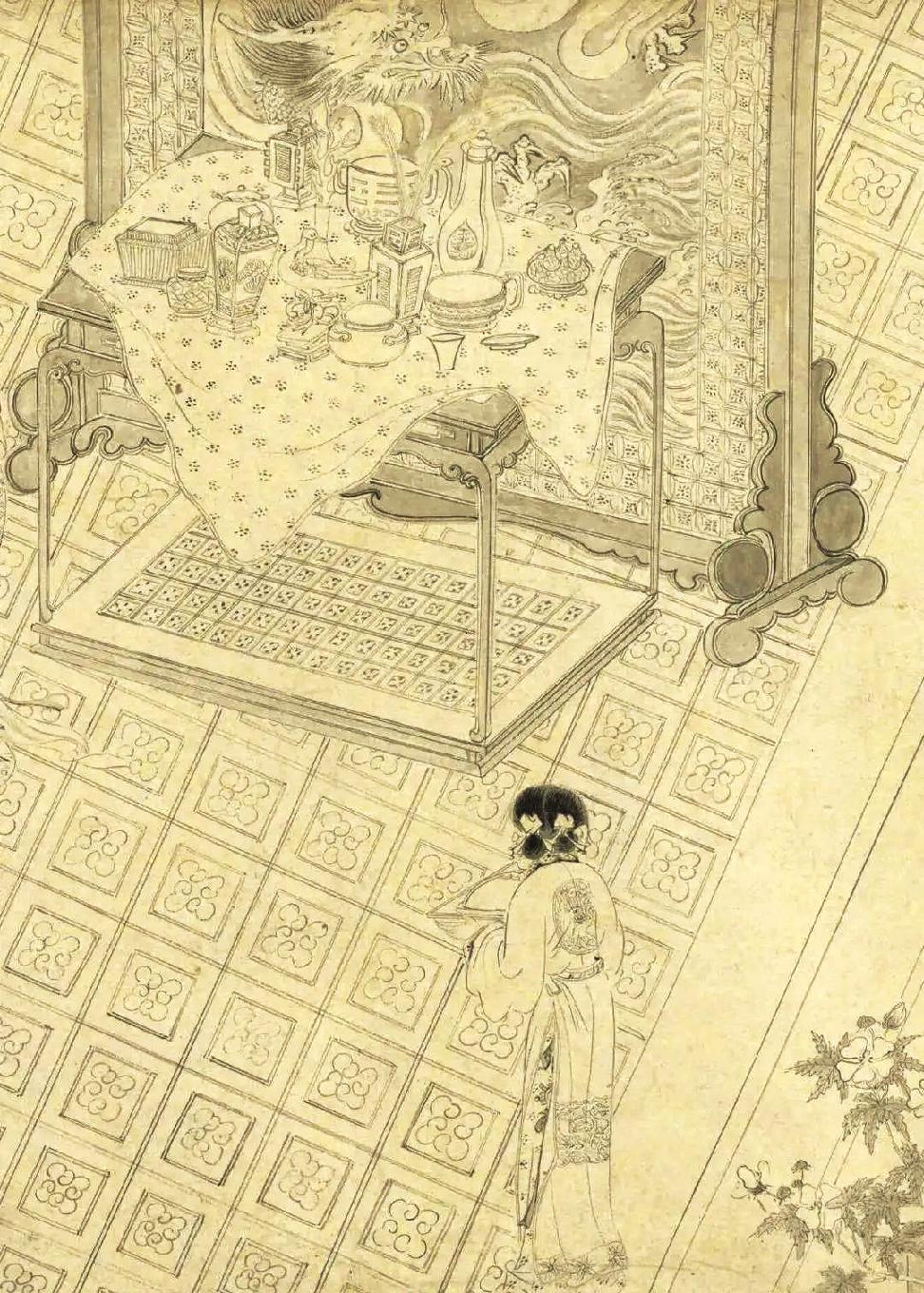

跨越千年,亦是一个七夕夜晚,华清宫内摆设珍馐美味,美酒佳酿。杨贵妃伴着唐玄宗坐在席间。美酒入喉,赏空中月影,快活无边。宫中侍女在庭院中供奉瓜果,用以祭祀天空中的牵牛和织女两颗星辰。

蜘蛛在我国的传统文化中有着吉祥的寓意,并且蜘蛛结网与女子纺织有着相似之处,因此蜘蛛也成为七夕的组成部分。在七月初七的晚上,若是有喜蛛在供奉的瓜果上结网,便是有巧。所谓喜蛛,其实是一种米粒大的小蜘蛛,夏秋之交,在一些花草树木上,常能见到。偶尔有一只趴在人身上或被人发现在屋内,都说是喜事之兆,一般都会被很小心地放生,大家都不会轻易弄死它。但果盆上要有这种喜蛛的踪迹,却也不容易。同时也会将蜘蛛捉进盒子中,待到第二日再打开检查。蛛网越密则得巧越多,反之则越少。

望月求喜

时间再回到清末,来到乞巧盛会已经散尽的宫廷。宫女们三三两两,悄悄咪咪地聚集在一起,进行私下的约会。这约会自然是不合规矩的,因此只有平日里最要好的姐妹才会到来。

万里无云,明月高悬。院子里摆放了一盆清水,她们盯着水中的月亮,又时不时抬头望向天空。七月初七这天夜里,牛郎织女的会面是靠喜鹊搭桥才得以完成的。若是谁能在水中看到喜鹊飞过月亮,便可交到好运。

深宫高墙,抬头望月,不知是否可以看到天空中的牛郎织女。只是那眼中有向往,有哀伤。苦寂无声,低头捉影,不知能否捉到喜鹊的踪迹。或许她也希望能有一只来自天边喜鹊,带她飞去美好的生活。

参考文献:

[1] 吕埴.《汉宫乞巧图》中的七夕乞巧习俗[J].收藏,2019,(09):116-129.

[2] 孟元老,李秀萍,薛以恒.东京梦华录[M].黑龙江北方文艺出版社:201901. 256.

[3] 金易.宫女谈往录(连载)[J].紫禁城,1987,(02):43-48+5.

图片 | 吴昊

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号